翻开笔记本的沙沙声,钢笔划过纸面的触感,这些看似平常的动作,却是留学路上最忠实的伴侣。我记得初到国外时,面对全英文授课的手足无措——教授语速飞快,专业术语层出不穷。直到开始系统记录课堂内容,才真正找到了学习的节奏。

提升留学英语学习效率的关键

课堂笔记像是一张精心绘制的地图。它帮你捕捉转瞬即逝的知识点,避免课后回忆时的茫然。外语学研站的课程往往密集而深入,仅靠听力记忆很容易遗漏重点。通过笔记记录,你能主动筛选信息,将听到的内容转化为自己的语言。这种转化过程本身就是一种深度学习。

有位留学生曾分享他的经历:坚持记录课堂笔记半年后,听力理解能力显著提升。笔记让他养成了预测教授讲课脉络的习惯,甚至能提前判断哪些内容会出现在考试中。

构建系统化知识体系的必备工具

零散的知识点就像散落的珍珠,而笔记就是那根串联的丝线。留学英语学习涉及词汇、语法、学术写作等多个维度,笔记能帮助建立知识间的关联。当你把新学的学术词汇与之前记录的例句对照,会发现语言学习不再是机械记忆,而变成了有机的生长过程。

特别在外语学研站的环境中,不同课程间的知识往往相互关联。系统的笔记让你能够横向比较不同教授的授课风格,纵向追踪自己的进步轨迹。这种系统化记录方式,最终会形成属于你个人的英语学习百科全书。

适应海外学术环境的有效准备

海外课堂最挑战的不是语言本身,而是学术思维方式的转换。教授们期待的不是复述,而是批判性思考。好的课堂笔记不仅记录“是什么”,更会留下思考的痕迹——那些突然迸发的疑问、与已有知识的碰撞、值得深入探讨的观点。

这种笔记习惯直接对接海外大学的学术要求。当你开始写论文时,翻看平时的课堂笔记,会发现早已积累了丰富的论证素材。笔记中的思考片段,往往能发展成为论文的独特视角。这种从课堂记录到学术输出的能力,正是留学成功的关键所在。

看着自己逐渐增厚的笔记本,就像看见英语能力在稳步提升。那些密密麻麻的字迹,不仅是知识的储存,更是思维成长的见证。每个留学生的笔记都是独一无二的,记录着他们在异国求学的思考轨迹和语言突破的每个瞬间。

打开笔记本的那一刻,整理的过程就已经开始了。我至今保留着留学期间的一本笔记,页边贴满彩色标签,空白处画着各种符号——那不是杂乱,而是一套经过时间检验的记录系统。好的整理方法让笔记从静态记录变成动态学习工具。

课前预习与框架搭建技巧

预习时在笔记本左侧留出三分之一空白,这个简单的动作为后续学习创造了巨大价值。提前浏览教材章节标题和生词表,用铅笔勾勒出预计的知识框架。外语学研站的课程通常有明确的模块划分,预习时搭建的骨架能让课堂记录更有方向性。

我习惯在课前用不同颜色标注预期难点:黄色代表关键概念,蓝色标记可能出现的专业术语,粉色则是自己特别感兴趣的部分。这种视觉化的准备让大脑在听课时自动进入搜索模式,就像带着购物清单进超市,不会在信息洪流中迷失方向。

课堂实时记录与重点标注策略

课堂上不必追求完整句子,缩写和符号是你的盟友。当教授解释复杂概念时,我发展出一套个人速记系统——用“↑”表示增加,“cf”代表对比,“eg”引导例子。重点不在于记下每个单词,而在于捕捉思想的流动。

实时记录的核心是区分层次。主标题用荧光笔突出,次要观点保持普通墨水,个人思考写在页边。听到精彩例证时,快速画个星标;遇到不理解处,立即打个问号。这些标记在课后复习时就像路标,直接指引你回到当时的思考现场。

课后复习与知识整合方法

黄金复习时间在课后24小时内。这时打开笔记本,用不同颜色的笔进行补充和连接。把课堂上的缩写展开成完整表述,给那些问号找到答案,在相关知识点间画上箭头。这个过程就像把散落的照片整理成相册,无序的信息开始产生意义。

外语学研站的课程内容常有交叉,我会在笔记边缘注明“参见XX课程XX页”。这种跨课程链接慢慢织成一张知识网络。有时还会在页面底部添加“本周总结”,用两三句话浓缩核心收获。整合不是简单重抄,而是赋予信息新的结构。

数字化工具与传统笔记的完美结合

纸质笔记的触感无可替代,数字工具的检索功能又极其强大。我的方案是:课堂记录坚持手写,周末将精华内容转录到笔记软件。不是机械输入,而是借机二次消化——用语音输入转文字,再编辑整理,同时保留原始笔记本的页码索引。

数字平台便于添加多媒体补充。遇到教授提到的文献,直接链接电子书位置;听到地道的表达方式,插入自己录制的发音尝试。传统与数字不是二选一,而是互补的生态系统。纸质笔记培养深度思考,数字备份确保永不丢失,搜索功能让知识随时待命。

整理笔记的每个动作都在重塑你的学习方式。那些色彩、符号、箭头和链接,最终会内化为你的思维习惯。当你翻开一本精心整理的笔记,看到的不仅是知识,更是一段清晰有序的学习旅程。

翻开那本密密麻麻的英语笔记,我突然意识到,记录只是开始,真正让知识活起来的是后续的学习方法。记得有次考前复习,我对着三个月前记录的课堂内容发呆——那些单词和语法点明明都记下来了,却像散落的拼图无法拼凑。直到我开始尝试不同的学习技巧,笔记才真正成为我的知识加速器。

思维导图在英语笔记中的应用

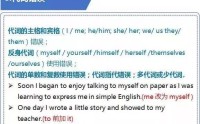

把线性笔记转化为放射状思维导图,这个简单的转变让记忆效率提升了好几倍。从页面中央的核心概念出发,用不同颜色的分支延伸出相关词汇、语法规则、使用场景。英语学习特别适合这种可视化呈现,动词时态、介词搭配这些容易混淆的内容,在图形结构中突然变得清晰。

我习惯在每周日晚上把当周笔记重新整理成思维导图。名词性从句作为一个中心节点,延伸出连接词选择、主谓一致、特殊用法等分支。每个分支再添加课堂上的具体例句。这个过程像是在给大脑绘制地图,下次需要提取相关知识时,路径已经铺好了。

关键词提取与记忆强化技巧

一页笔记里真正需要牢牢掌握的,可能只有三到五个关键词。学会识别并强化这些核心元素,比盲目背诵全文有效得多。阅读笔记时用方框标出术语概念,用圆圈圈住高频搭配,波浪线划出地道表达。这些标记过的关键词会成为记忆的锚点。

记忆强化需要一点创意。把抽象语法规则编成小故事,给难记的短语设计夸张画面。学习虚拟语气时,我给自己编了个“如果我是超级英雄”的系列句子。这种看似幼稚的方法,实际上建立了强烈的情感连接。偶尔在笔记空白处画个简单图标,视觉记忆往往比文字记忆更持久。

笔记回顾与知识内化策略

定期回顾不是简单重读,而是有策略的激活。我发明了“三遍回顾法”:第一遍快速浏览恢复记忆,第二遍闭眼复述核心内容,第三遍把知识点讲给想象中的听众。这个过程中发现的任何卡顿处,立即成为重点攻克对象。

知识内化需要输出练习。看完笔记后,尝试用刚学的句型写个简短段落,或者录一段口语解释某个语法点。外语学研站的课程强调实际应用,笔记中的每个表达都应该在真实场景中测试。有时我会把笔记内容重新组织成问答形式,自问自答的效果出奇地好。

笔记分享与学习社群建设

独自学习很容易陷入思维定式,而分享笔记能打开新的视角。我们几个同学组成了笔记交流小组,每周轮流整理重点并发到群里。看到别人对同一堂课的不同记录角度,常常会有“原来还可以这样理解”的惊喜。

建立学习社群不一定要很复杂。从互相检查笔记开始,到合作制作复习资料,再到组织小型讨论会。分享自己总结的记忆口诀,交换各自发现的优质学习资源。这种互助氛围下,笔记不再是私人物品,而成了集体智慧的结晶。我记得有次考前,大家把各自的难点整理成共享文档,那个文档后来成了我们年级流传的“备考宝典”。

高效学习不是寻找什么神奇方法,而是让笔记与大脑建立更深的连接。当你看到某个笔记片段就能联想到相关画面、声音甚至情绪,知识就已经从纸面走进了你的思维体系。

那本被翻得有些卷边的笔记本,跟随我从预科课堂走进了研究生研讨室。起初它只是记录工具,后来却逐渐演变成了我的个人知识管理中心。记得第一次用自己积累的笔记素材完成学术论文时,那种游刃有余的感觉让我明白——优秀的笔记系统应该像活水,持续流动并滋养整个学习生态。

学术写作与口语表达的素材库建设

把零散笔记升级为分类清晰的素材库,这个转变让我的英语输出质量实现了质的飞跃。按照学术写作常用模块,我把笔记重新归类为“论点表达”、“数据描述”、“文献引用”、“转折过渡”等类别。每个类别下收集了从课堂和阅读中摘录的地道表达,标注适用场景和难度级别。

素材库需要定期“活化”处理。每周我会挑选几个优质句式进行仿写练习,把被动积累转化为主动技能。比如教授讲解如何委婉表达不同意见时提到的“While I appreciate your perspective, I would like to offer an alternative view”,我不仅记下这个句子,还创作了三个变体用于不同场合。这些经过个性化加工的素材,在需要时能自然地从脑海中调取。

跨文化交际能力的培养与提升

笔记里那些看似简单的文化注释,往往是理解异国学术环境的关键。我特意在笔记中开辟了“文化观察”专栏,记录教授对作业的反馈方式、课堂讨论的潜规则、甚至同学们表达异议时的措辞特点。这些细节构成了海外学习的隐形知识体系。

跨文化敏感度可以通过笔记刻意培养。遇到文化冲突案例,我会在笔记中分析双方的文化预设和沟通盲点。有次小组讨论,美国同学直接批评我的方案,初时感到不适,但笔记里记录的类似案例提醒我这是本地常见的学术交流方式。后来我甚至开始收集不同文化背景同学的表达习惯,这些观察极大丰富了我的交际策略工具箱。

自主学习方法与终身学习习惯养成

真正有效的笔记系统应该能脱离教师指导独立运转。我开始在笔记中记录自己的学习过程——什么方法效果好,什么策略需要调整,什么时间段注意力最集中。这些元认知记录帮助我形成了个性化的学习节奏。

终身学习习惯始于微小的日常实践。我养成了“笔记+”习惯:每次记录新内容后,必定附加一个延伸探索方向。比如学到学术写作中的文献综述方法,我会在笔记末尾写下“查找三篇不同学科的综述范文对比”。这种自我引导的学习方式,让知识获取从被动接收转向主动建构。几年下来,我的笔记不再只是课堂内容的复刻,而成了个人学术成长的轨迹图。

笔记成果转化与学习效果评估

笔记价值最终要体现在实际成果上。我建立了简单的转化机制:每月末回顾笔记,标记已内化的内容,挑选待应用的知识点制定下月实践计划。看到笔记中的表达逐渐出现在自己的论文和演讲中,这种正向反馈持续激励着更用心的记录。

学习效果评估需要多维指标。除了常规的测验成绩,我更关注笔记带来的隐性成长——思维是否更清晰,表达是否更精准,解决学术问题的能力是否提升。有时翻看一年前的笔记,那些曾经需要标注详细解释的概念,现在已能自如运用,这种对比本身就是最真实的能力证明。

进阶应用的笔记就像精心打理的花园,不仅收集种子,更培育它们生长。当笔记中的知识开始自主繁衍、交叉融合,你就拥有了伴随一生的学习伙伴。