六级翻译题就像一场精心设计的语言舞蹈——你需要准确踩准每个节拍,同时保持整体的流畅优美。这道题在试卷中虽然只占15%分值,却往往成为区分高分考生的重要关卡。

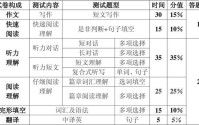

1.1 六级翻译考试基本要求

考试要求你在30分钟内完成一段140-160字的中文段落翻译。这段文字通常涉及中国文化、社会发展或经济现象等主题。我印象特别深的是去年帮学生分析试卷时,那段关于“共享单车”的翻译——看似简单的生活话题,却暗藏不少语言陷阱。

翻译时你需要把握三个核心:忠实原文意思、符合英语表达习惯、保持语言流畅。这不是简单的词语替换游戏,而是要在两种思维模式间自如切换。

时间分配上有个实用建议:前5分钟通读理解,20分钟专注翻译,最后5分钟检查润色。这个节奏能帮你避免仓促下笔或来不及完成的尴尬。

1.2 官方评分标准详解

评分标准其实比你想象的要人性化。阅卷老师主要从三个维度评判:

内容完整性 - 必须完整传达原文信息,不能遗漏要点。有次批改作业时发现,学生把“四合院”简单译成"courtyard",就丢失了这种建筑特有的文化内涵。

语言准确性 - 语法正确、用词恰当是关键。时态混乱、主谓不一致这些基础错误会直接拉低分数。

表达流畅度 - 地道的英语表达能为你赢得加分。避免生硬的字面翻译,比如把“眼前一亮”直译成"eyes bright",地道的说法应该是"catch one's eye"。

分数划分很清晰:13-15分属于优秀档,10-12分为良好,7-9分是及格线,7分以下就说明问题比较严重了。

1.3 常见失分点分析

根据多年阅卷数据,考生最容易在以下几个方面栽跟头:

文化负载词处理不当 - 像“春运”这种中国特色词汇,直接音译"Chunyun"然后稍作解释,远比生造一个"spring transportation"要明智得多。

长句拆分能力薄弱 - 中文擅长流水句,英语偏好主从结构。遇到“虽然...但是...”这类句式,记得转换成"although..."的英语思维。

词性误用频繁 - 特别是动词和名词的混用。有学生把“发展”这个动词直接当名词用,写成"the develop of",这种错误真的很可惜。

时态语态混乱 - 描述历史用过去时,说明现状用现在时,这个基本原则很多人却在考场上忘记。

记得有个学生在模拟考试中,把“已经建成”译成"has built"而不是"has been built",这一个错误就让整个句子意思扭曲了。这些小细节往往决定你最终能拿到13分还是14分。

翻译考试考验的不仅是语言能力,更是细心和策略。理解这些评分规则,就像拿到了打开高分之门的钥匙。

翻译从来不是简单的语言转换——它更像是在两种文化间架设桥梁。当你真正理解中英文思维方式的差异时,那些困扰许久的翻译难题往往会迎刃而解。

2.1 中英语言差异对比

中文是意境的语言,英文是逻辑的语言。这个根本差异影响着从句子结构到表达方式的每个层面。

中文习惯把重要信息放在后面,英文恰恰相反。比如“由于天气原因,比赛取消了”,英语要说"The game was canceled due to bad weather"。主次顺序完全颠倒。

中文多用主动语态,英文被动语态更常见。“人们认为”在地道英语里往往变成"It is believed that..."。这种思维转换需要刻意练习。

我还记得刚开始教翻译时,有个学生总把“吃得苦中苦,方为人上人”逐字翻译,结果外国朋友完全听不懂。后来我们讨论出"He who bears the bitterest hardships will become the greatest among men"这样的表达,既保留原意又符合英语习惯。

语序差异也很关键。中文说“红色的房子”,英语是"red house"——修饰语位置不同。时间地点表达更是如此:中文从大到小,英文从小到大。

2.2 词汇选择与搭配技巧

选词如同配衣服,单件再漂亮,搭配不当也会显得怪异。

英语特别讲究词语搭配。我们说“学习知识”,英语却是"acquire knowledge"而非"learn knowledge"。这种固定搭配需要平时积累。

近义词辨析能力直接影响翻译质量。"big"和"large"看似相同,但"a big decision"和"a large room"不能互换。有次批改作业,看到学生把“巨大的成功”写成"large success",立即就能判断出他的英语语感还不够成熟。

上下文决定词义。“打开”在不同情境下可能是"open a door"、"turn on the light"或者"launch an app"。这种灵活性需要大量阅读来培养。

建立个人词汇库是个好方法。把常见表达按主题分类整理,比如经济类、文化类、科技类,考前翻一翻效果显著。

2.3 句式转换与重组方法

中文竹节式的流水句,到了英语里需要变成树状的主从结构。

拆分长句是基本技能。一个包含多个动作的中文长句,通常要拆成几个英语短句。比如“他拿起书包,走出教室,骑上自行车回家了”可以处理成"He picked up his schoolbag, walked out of the classroom, and then rode his bike home."

合并短句同样重要。中文里零散的信息点,在英语中可以用定语从句、分词结构整合起来。这样写出来的英语才显得成熟地道。

语态转换经常被忽略。中文“人们发明了电脑”在地道英语里更常说"Computers were invented"。这种主动变被动的转换能让译文更符合英语表达习惯。

我教过一个很有效的方法:翻译完把英文译文回译成中文,如果读起来像翻译腔,说明还需要调整。

2.4 文化背景处理策略

文化差异是翻译中最迷人的挑战。处理得当,你的译文会增色不少。

直译加注适合文化专有项。“饺子”可以译成"jiaozi (Chinese dumplings)",既保留文化特色又确保理解。

意译法用于成语俗语。“守株待兔”直接说成"wait for gains without pains",虽然失去形象性,但传达了核心含义。

文化替代需要谨慎使用。把“像热锅上的蚂蚁”变成"like a cat on hot bricks",这种替换只有在两种文化有对应表达时才合适。

创造性地,有时需要完全重写。中文的古诗词翻译往往需要抛开字面意思,捕捉意境和韵律。这种能力需要长期培养。

记得翻译一段关于中秋节的文字时,学生巧妙地把“月圆人团圆”处理成"The full moon symbolizes family reunion",既准确传达了文化内涵,又让英语读者能够理解。这种平衡艺术,正是翻译的魅力所在。

掌握这些基础理论,你会发现翻译不再是机械的语言转换,而是一场与另一种文化的深度对话。

理论学得再多,不上战场都是纸上谈兵。翻译能力的真正提升,往往发生在你动手处理真实考题的那一刻。

3.1 历年真题类型分析

翻看近五年的六级翻译真题,你会发现命题规律其实有迹可循。

社会文化类题材稳居主流。从春节习俗到共享单车,从茶文化到移动支付,这些与日常生活紧密相关的话题几乎每年必考。命题者似乎特别偏爱能展现中国当代发展的主题。

经济科技类比重逐年上升。电子商务、人工智能、绿色发展——这些热词在真题中频繁出现。去年那道关于中国高铁发展的题目,就让不少只关注传统文化的考生措手不及。

教育环境类也不容忽视。大学生创业、在线教育、环境保护,这些与学生群体息息相关的话题经常成为考点。我记得有个学生在考前重点准备了教育类词汇,结果正好碰上在线教育的题目,算是押对了宝。

题材分布其实很有规律。一般来说,社会文化占40%,经济科技30%,教育环境20%,其他10%。了解这个比例,你的备考就能更有针对性。

3.2 典型题目分步解析

让我们以一道真题为例,看看高分译文是如何炼成的。

题目要求翻译关于中国书法的一段文字:“中国书法是中国传统文化的瑰宝。它不仅是一种书写方式,更是一种艺术形式。书法家通过笔墨的浓淡、线条的粗细来表达情感和个性。”

第一步理解核心信息。这段话有三个要点:书法的文化地位、双重属性(书写+艺术)、表现手法。理解这个框架,翻译时就不会遗漏要点。

第二步处理关键词。“瑰宝”不能简单译成"treasure","cultural treasure"更准确;“表达情感”用"convey emotions"比"express feelings"更专业。

第三步重组句式。中文的三个短句可以整合成英语的复合句:"Chinese calligraphy, a treasure of traditional Chinese culture, is not merely a way of writing but also an art form."

最后检查细节。“浓淡”译成"shades of ink","粗细"处理为"thickness of strokes",这些专业表述能为译文加分。

有个学生在模拟考试中把“笔墨的浓淡”译成"the darkness of ink",虽然意思接近,但不如"shades of ink"地道。这种细微差别往往决定分数档次。

3.3 常见题材翻译要点

不同题材需要不同的词汇储备和表达策略。

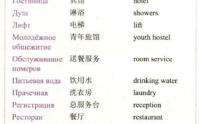

文化类题材要准备专有名词。“京剧”是"Peking opera","太极拳"是"Tai Chi",这些固定译法必须准确。涉及传统节日时,记得补充简要说明,比如“清明节”可以译成"Qingming Festival, a time for tomb-sweeping and remembering ancestors"。

经济类题材注重数据表达。“增长了15%”要说"increased by 15%","占GDP的30%"是"account for 30% of GDP"。这些固定搭配需要熟记。

科技类题材要处理新词汇。“人工智能”用"artificial intelligence","大数据"是"big data"。遇到没有标准译法的热词,可以采用解释性翻译。

环境类题材常用被动语态。“污染得到控制”更适合译成"pollution has been brought under control",这符合英语科技文体的表达习惯。

我建议学生建立主题词汇本,把高频词汇分类整理。考前重点记忆,效果比泛泛背诵好得多。

3.4 模拟训练与反馈

翻译能力的提升,70%靠练习,30%靠反思。

每周至少完成两篇真题翻译。限时15分钟,模拟真实考场压力。完成后不要立即核对答案,先自己检查一遍——往往能发现一些明显的错误。

建立错题本特别有用。把每次练习中的典型错误分类记录:词汇选择不当、句式结构混乱、文化处理生硬。定期回顾这些错误,比做新题更有价值。

寻求专业反馈很重要。去年有个学生把“可持续发展”译成"continuous development",经过指点才明白应该是"sustainable development"。这种用词错误自己很难发现。

同伴互评也能带来新视角。有时候别人一眼就能看出你习以为常的表达问题。不过要选择水平相当或更高的伙伴,否则可能互相强化错误。

模拟训练的关键不在数量,在质量。认真分析十篇译文的效果,远胜过机械完成一百篇。

实战演练的魅力在于,每一次翻译都是独一无二的创造过程。当你看到自己的译文一次比一次流畅准确,那种成就感会成为备考路上最好的动力。

翻译就像解一道复杂的数学题,每个难点都需要专门的解题技巧。掌握这些技巧,你就能在考场上游刃有余。

4.1 长难句翻译技巧

六级翻译里最让人头疼的,往往是那些结构复杂的中文长句。

拆分重组是个好办法。中文习惯把多个信息点堆砌在一个长句里,英语却偏好主次分明的复合句。遇到“这座拥有千年历史的古城,以其保存完好的明清建筑和独特的民俗文化,每年吸引着数百万游客”这样的句子,不妨拆成两三个英语短句。

我有个学生曾经被一个长达50字的中文句子难住,后来他把句子拆解成三个英语分句,不仅结构清晰,还拿到了满分。这种化整为零的策略特别实用。

找准主干信息很关键。中文长句里通常只有一个核心意思,其他都是修饰成分。先确定句子的“骨架”,再补充“血肉”。比如“随着经济的发展和人民生活水平的提高,越来越多的中国人开始注重健康生活方式”这句话,主干其实是“中国人注重健康生活方式”。

使用连接词让译文更流畅。中文靠意合,英语靠形合。适当添加"while"、"as"、"which"等连接词,能让英语读起来更自然。不过要避免过度使用,否则会显得生硬。

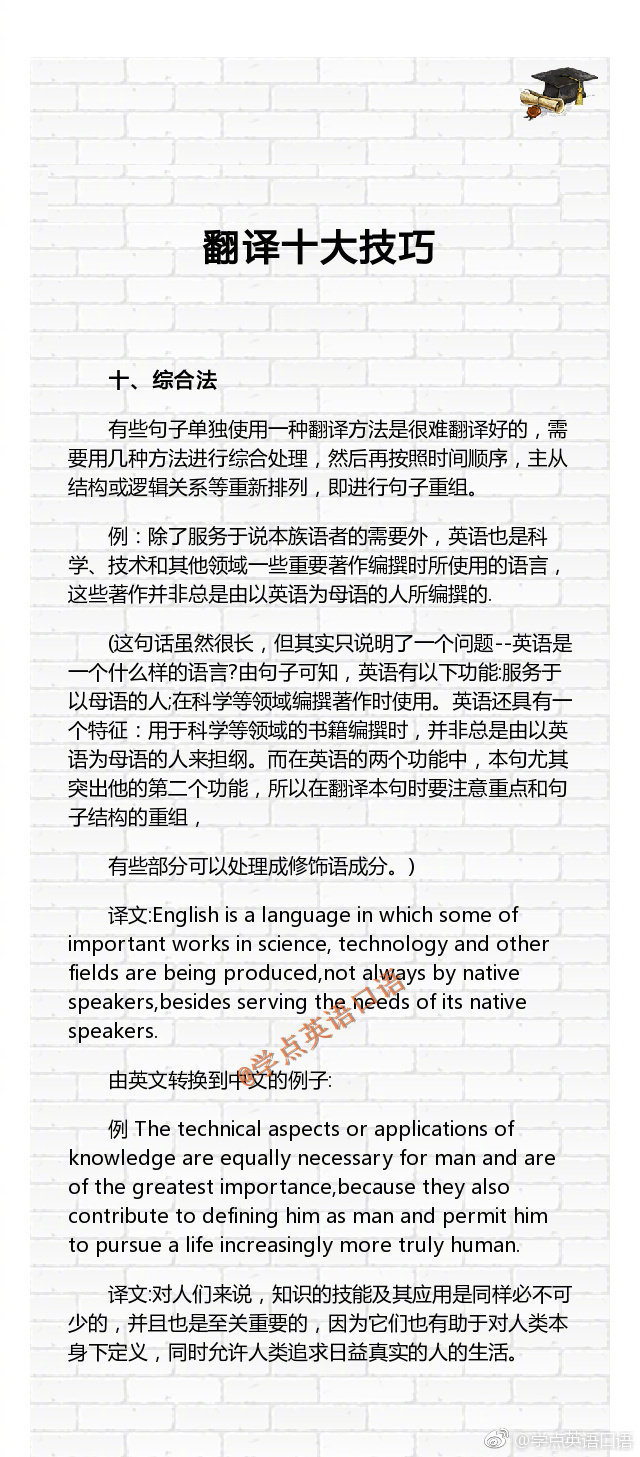

4.2 成语俗语翻译方法

成语翻译最能体现译者的功力,也是六级考试的重要考点。

直译加解释是最稳妥的方法。“守株待兔”可以译成"waiting for rabbits by the tree stump - meaning trusting to chance and windfalls"。既保留了文化意象,又确保了理解准确。

寻找对应表达是个捷径。有些中文成语在英语里有非常贴切的对应说法。“实事求是"对应"seek truth from facts","浑水摸鱼"很像"fish in troubled waters"。平时多积累这类对应表达,考场上就能信手拈来。

意译在必要时也很有效。当成语的文化内涵过于独特,直译会造成误解时,不妨直接传达其含义。“胸有成竹”译成"have a well-thought-out plan"就比直译"have a bamboo in the heart"更合适。

记得去年有个考生把“画蛇添足”直译成"draw legs on a snake",虽然字面正确,但考官可能不理解其中的讽刺意味。加上"to ruin the effect by adding something superfluous"这样的解释会更保险。

4.3 数字与专有名词处理

数字和专有名词看似简单,却是最容易失分的地方。

数字翻译要特别注意单位转换。“三亿五千万”要说"350 million",不能逐字翻译。遇到“增长了近一倍”这种模糊表达,用"increased almost twofold"比"increased almost one time"更专业。

专有名词必须准确。人名、地名、机构名都有固定译法。“北京大学"是"Peking University",不是"Beijing University";“京剧"是"Peking opera",不是"Beijing opera"。这些细节往往决定着译文的可信度。

新词汇需要创造性翻译。遇到“内卷”这种新兴词汇,直接音译"neijuan"然后加解释"involution, referring to intense competition for limited resources"是比较聪明的做法。

我建议准备一个专门的笔记本,分类记录各类专有名词的标准译法。考前翻一翻,效果立竿见影。

4.4 时间管理与检查策略

考场上的每一分钟都很珍贵,合理分配时间能帮你多拿好几分。

我通常建议学生采用“532”时间分配法:5分钟理解原文和构思,3分钟快速翻译,2分钟仔细检查。这个节奏既能保证完成度,又能留出修改时间。

检查环节最容易被忽视,却也最重要。先从大处着手:有没有漏译、错译的关键信息?句子结构是否完整?再检查细节:单复数、时态、冠词使用是否正确?最后通读一遍,确保译文读起来流畅自然。

有个实用的小技巧:完成翻译后,把译文放在一边,一分钟后再回来看。这样能跳出刚才的思维定式,更容易发现之前忽略的问题。

记得预留一点时间应对突发状况。如果遇到特别难的句子,不要纠结太久,先做个标记继续往下做。很多时候,后面的内容会给你带来灵感。

专项训练的目的,是让你在考场上遇到任何难题都能从容应对。当这些技巧变成你的本能反应,高分就是水到渠成的事了。

备考就像规划一次长途旅行,路线图和装备缺一不可。好的策略能让你的努力事半功倍。

5.1 系统学习计划制定

没有计划的学习就像无头苍蝇,看似忙碌实则效率低下。

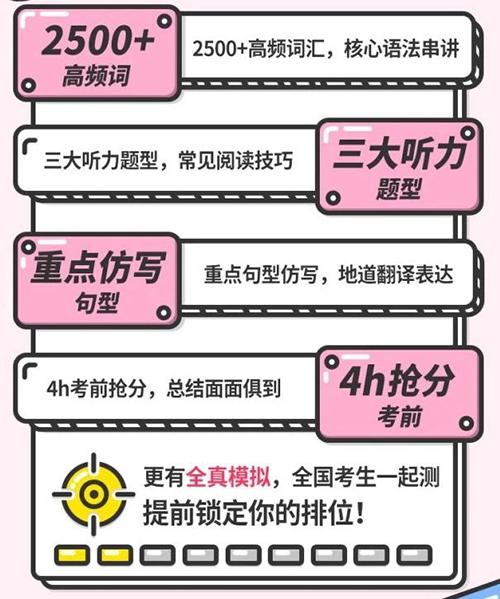

我见过太多学生犯同一个错误:考前一周才开始疯狂刷题。这种临时抱佛脚的效果往往不尽人意。语言能力的提升需要持续积累,最好提前两到三个月开始规划。

分阶段制定目标特别重要。第一个月打基础,重点攻克词汇和语法;第二个月强化训练,专注真题演练;最后一个月查漏补缺,进行模拟考试。每个阶段都要有明确的可衡量目标,比如“本周掌握50个高频词组”或“完成三套真题翻译”。

每日学习时间不必过长,但贵在坚持。每天专注学习90分钟,远胜过周末突击八小时。把学习时间固定在精力最充沛的时段,效果会更好。

记得预留弹性空间。计划太满容易产生挫败感,每周安排一两天缓冲时间,用于复习或休息。学习是场马拉松,不是百米冲刺。

5.2 外语学研站资源使用指南

好的学习平台能让你少走很多弯路。外语学研站的资源如果善加利用,会成为你最得力的备考助手。

他们的翻译题库是我最推荐的部分。按难度和题材分类的练习题目,能帮你循序渐进地提升。我建议从基础题开始,逐步挑战更高难度。每做完一套题,不仅要看参考答案,更要理解背后的翻译思路。

视频讲解往往比文字解析更直观。学研站的老师会拆解典型错误,演示完整的翻译过程。有个小技巧:看视频时准备个笔记本,随时记录关键点。遇到不明白的地方可以暂停,反复观看直到理解。

在线测评系统很实用。提交作业后能立即得到评分和详细反馈,这种即时反馈对改进翻译特别有帮助。我有个学生坚持每天在系统上完成一篇翻译,两个月后成绩提高了40分。

别忘了他们的学习社区。在那里你能找到志同道合的考友,互相批改作业、分享心得。有时候同伴的一句点拨,比老师的长篇大论更管用。

5.3 自我评估与进步跟踪

知道自己走到哪一步,才知道接下来该往哪走。

建立个人错题本是个老办法,但确实有效。不只是记录错误,更要写下犯错的原因和正确思路。定期翻看这些记录,你会发现自己的进步轨迹。

我习惯让学生每周做一次全面评估。不只是看分数,更要分析失分点:是词汇量不足?句式把握不准?还是时间分配不合理?这种针对性分析比盲目刷题有用得多。

量化进步能增强信心。用Excel表格记录每次练习的得分,绘制成趋势图。当看到那条曲线稳步上升时,你会获得巨大的成就感。这种正向反馈是坚持学习的重要动力。

有个考生曾经向我展示她三个月来的练习记录,从最初的满篇红叉到后来的基本全对,那种进步是实实在在看得见的。她说每次想放弃时,翻看这个记录就又有了继续的动力。

5.4 考前冲刺与心理调节

最后阶段比的不仅是知识储备,更是心态和策略。

考前两周应该进入模拟考试状态。每天在固定时间完成一套完整题目,严格计时,营造真实考场氛围。这不仅能检验水平,更能训练应试节奏。

重点复习错题本和笔记。这个时候不再适合学习新内容,而是要把已经掌握的知识巩固得更牢。把有限的时间用在最需要改进的地方。

心理准备往往被忽视,却至关重要。适度紧张能激发潜能,过度焦虑则会影响发挥。我通常建议学生考前一晚正常作息,不必刻意早睡。带上所有必备物品提前到达考场,避免最后一刻的慌乱。

记得我考六级那年,考场上有位同学因为太紧张手一直发抖,连笔都握不稳。其实他平时水平很不错,最后却发挥失常。后来他告诉我,如果能提前做些放松训练,结果可能会完全不同。

备考是个系统工程,策略、资源、心态缺一不可。当你把每个环节都做到位,走进考场时自然会多一份从容和自信。