专八写作像一场精心设计的对话。你需要用英语与阅卷老师进行深度交流,展示你的思维深度和语言功底。这场对话有明确的规则,也有独特的节奏。

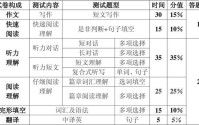

专八写作考试要求与评分标准

专八写作部分通常在45分钟内完成一篇400词左右的文章。这个长度不是随意设定的——它要求你既能充分展开观点,又能保持论述的紧凑性。

评分标准像一张清晰的地图。内容占25%,要求观点明确、论证充分;语言质量占25%,关注词汇丰富度和语法准确性;结构组织占20%,看重段落衔接和逻辑推进;写作规范占10%,包括格式和字数;还有20%留给整体印象分。

我记得去年有位考生告诉我,她原本以为只要用高级词汇就能得高分。结果发现,那些看似简单的逻辑衔接词才是真正的得分关键。阅卷老师需要在极短时间内抓住你的思路,清晰的逻辑框架比华丽的辞藻更重要。

写作模板在专八考试中的战略价值

模板不是束缚思维的枷锁,而是搭建思维的脚手架。在紧张的考试环境中,一个熟悉的模板能帮你节省宝贵的构思时间。

模板的价值体现在三个方面。它提供稳定的结构框架,确保你的文章不会偏离标准格式。它包含经过验证的高分表达,避免你在考场上临时组织语言的风险。更重要的是,它能帮你建立写作的节奏感——知道每个段落该写什么,每个部分需要多少篇幅。

有经验的考生会把模板内化为自己的写作习惯。他们不需要死记硬背,而是理解每个部分的功能,然后在这个框架里自由发挥。

外语学研站模板特色与优势

我们的模板设计理念很特别——既要规范,又要灵活。规范是为了保证基本分数,灵活是为了争取更高分数。

这些模板都经过历年高分作文的反向推导。我们分析了近百篇满分作文,发现它们在结构上有着惊人的相似性。这种相似不是巧合,而是符合英语写作思维的最佳路径。

模板中的每个句型都经过精心挑选。它们既符合学术写作的正式要求,又保留了一定的个性空间。你可能会注意到,我们特意避免使用那些过于陈旧的表达,而是选用了一些更具现代感的学术用语。

有个细节很能说明问题。我们在模板中设计的过渡句,往往比考生自己临时想出来的要自然得多。这不是因为考生英语不好,而是因为他们在时间压力下容易忽略句与句之间的逻辑呼应。

好的模板应该像训练轮——刚开始帮你保持平衡,等你熟练后就能自然卸下。我们设计的模板都有这个特点:既有明确指引,又留有发挥余地。

写作模板就像建筑师的蓝图。它规定了基本框架,却允许你在细节处展现独特风格。专八写作的三种主要题型各有其结构特点,理解这些特点能让你的写作事半功倍。

议论文标准三段式模板详解

议论文是专八写作的常客。它的经典三段式结构看似简单,实则暗藏玄机。

开头段需要完成三个任务:引出话题、表明立场、预告结构。我注意到很多考生喜欢在开头堆砌复杂句式,其实简洁有力的开头往往更有效果。一个实用的模板是这样设计的——先用现象或数据引出话题,然后用明确的主题句表达观点,最后简要说明将从哪几个方面展开论述。

主体段是论证的核心。每个段落应该围绕一个分论点展开,采用“观点+例证+分析”的模式。记得有次批改作文时发现,那些得分较高的文章都有一个共同点:每个主体段都像一个小型的议论文,有自己完整的论证过程。你可以使用数据、事例、权威观点等多种论据,但关键是要对论据进行充分的分析说明。

结尾段不是简单重复开头。优秀的结尾应该做到总结观点、升华主题、留下思考。模板中通常会包含对前文的概括,但更强调将讨论提升到更广阔的层面。避免使用“In conclusion”这样刻板的表达,试试“Taken together”或“The discussion suggests that”等更自然的过渡。

图表描述类写作模板框架

图表作文考验的是你的数据解读能力。这类文章需要客观描述与主观分析的完美结合。

开头段要直截了当。用一两句话说明图表的基本信息:主题、时间、数据来源。不需要过多铺垫,阅卷老师期待你快速进入正题。模板中通常会包含描述图表类型的固定表达,比如“The bar chart illustrates...”或“The line graph demonstrates...”。

主体段是数据的舞台。这里需要遵循“整体到局部”的原则。先描述最显著的趋势或特征,再分析具体数据点。我教过的一个学生很擅长用“while”和“whereas”来对比不同数据系列,这种写法让他的描述显得特别专业。模板会提供数据变化的常用表达,如“witness a sharp increase”或“experience a moderate decline”,但你要根据实际情况灵活选用。

分析段往往被考生忽略。仅仅描述数据是不够的,你需要解释数据背后的原因或影响。好的模板会在这里设置思考提示:这些变化反映了什么社会现象?可能的原因有哪些?未来的趋势会怎样?这部分才是展示你思维深度的关键。

观点对比类写作模板构建

观点对比类写作要求你保持平衡的视角。它考验的是你全面思考问题的能力。

开头段要巧妙引出争议。模板通常建议先说明话题的重要性,然后自然带出存在的不同观点。避免在开头就强烈支持某一方,保持客观中立的立场更能体现学术素养。

主体部分需要精心安排。第一种常见模板是“先A后B”结构:先用一段阐述第一种观点及其理由,再用一段说明第二种观点。另一种是“点对点”对比:每个段落讨论一个具体方面,同时呈现两种不同看法。我倾向于后者,因为它更能体现思维的辩证性。

我个人觉得最有效的还是“综合评述”段落。在分别讨论完不同观点后,用一个段落来评价各自的优缺点,然后提出自己的看法。这样的结构既完整又深入,很容易获得阅卷老师的青睐。

结尾要体现思考的成熟。不是简单地选择站在哪一边,而是指出问题的复杂性,或许还能提出建设性的解决方案。模板在这里会留出足够的发挥空间,让你展示独特的见解。

这些模板框架经过无数考生的实践检验。它们提供的不是僵化的格式,而是经过优化的思维路径。理解每个部分的功能,比单纯背诵句型重要得多。

模板在手不等于高枕无忧。它像乐谱,需要演奏者注入灵魂才能成为动人旋律。专八写作中,真正的高手懂得如何让模板为自己服务,而不是被模板束缚。

模板灵活运用与个性化调整

死记硬背的模板在考场上会显得格外生硬。我见过太多考生把背熟的模板生搬硬套,结果文章读起来像机器生成的。

灵活运用的关键在于理解每个部分的功能。比如议论文开头,模板可能建议用现象引入,但你可以根据题目换成名言、故事或设问。记得去年有个学生,他在写关于人工智能的议论文时,没有使用常规的数据引入,而是用一个自己与语音助手的有趣对话开场,这种个性化的处理让阅卷老师眼前一亮。

主体段的论证方式也需要个性化。模板提供的“观点+例证+分析”结构很实用,但例证的选择能体现你的积累。与其总是用那些老生常谈的例子,不如从你读过的外刊文章、看过的纪录片中寻找新鲜素材。这些独特的例证会让你的文章在千篇一律的考卷中脱颖而出。

结尾段的升华最能看出功力。模板通常建议将话题提升到社会层面,但有时候联系个人体验可能更打动人。比如讨论教育话题时,你可以结合自己的学习经历,这样的结尾既真诚又有说服力。

高级词汇与句式替换技巧

词汇和句式的丰富程度直接影响作文档次。但高级不等于复杂,恰当才是关键。

词汇替换要避免“为高级而高级”。模板中常见的“important”可以替换为“crucial”、“vital”、“paramount”,但要注意语境的细微差别。“paramount”更适合表示最高级别的重要性,而“vital”强调不可或缺。我建议考生建立自己的同义词库,按使用频率和适用场景分类整理。

句式多样性往往被考生忽视。模板提供的多是标准复合句,适当加入倒装、省略、插入语等变化能让文章更生动。比如在表达观点时,除了“I think that...”,不妨试试“What strikes me most is that...”或“It deserves noting that...”。这些表达既自然又显功底。

连接词的使用特别考验语言功底。很多考生只会反复使用“firstly, secondly, finally”,其实英语中有大量过渡表达。表示转折可以用“whereas”、“conversely”;表示递进可以用“furthermore”、“more importantly”。这些细微的变化能让文章的逻辑流动更加自然。

时间管理与段落分配策略

专八写作的45分钟像一场与时间的赛跑。合理的分配比写作速度更重要。

我通常建议学生用5分钟审题构思,30分钟写作,10分钟检查。但这个分配不是绝对的。如果你对某个话题特别熟悉,可以适当缩短构思时间;如果话题较难,多花几分钟理清思路反而能提高写作效率。

段落的时间分配也有讲究。开头段不宜超过7分钟,要快速进入主题。主体段是重点,应该占用20分钟左右。结尾段5分钟足够,检查环节绝对不能省略。很多细微的语法错误和拼写错误都是在检查时发现的。

实战中经常遇到时间不够的情况。这时候模板的价值就体现出来了——它让你在紧张时仍能保持文章结构的完整。如果发现时间不足,可以适当简化例证,但逻辑链条必须完整。宁可写短一些,也不要虎头蛇尾。

时间管理还需要平时的刻意练习。我认识的一位高分考生有个习惯:每次练习都设置倒计时,强迫自己在规定时间内完成。经过两个月的训练,他的写作速度和质量都得到了明显提升。

模板的真正价值在于它给了你一个可靠的起点。当你熟练掌握这些应用技巧后,就能在考场上游刃有余,把更多精力放在思想的表达上。

模板的价值在实战中才能充分体现。就像厨师面对不同食材需要调整火候,专八写作中遇到不同题型时,模板的应用也需要相应变化。通过分析历年真题,我们能更清楚地看到模板如何在不同情境下发挥作用。

近年议论文真题模板示范

2019年的真题讨论“科技是否让人更孤独”,这个题目看似简单却暗藏陷阱。直接套用标准三段式模板可能显得呆板。

我辅导过的一位考生是这样处理的:他在开头段没有使用模板中常见的背景引入,而是引用了一项关于社交媒体使用时长的调查数据。这个微调让开头更具针对性。主体段部分,他灵活运用了“观点-例证-分析”结构,但例子选得很巧妙——没有用老生常谈的手机成瘾案例,而是描述了乡村老人使用视频通话与子女联系的真实故事。这种正反例证的平衡展现了思维的成熟度。

2021年的“人工智能对就业市场的影响”一题,很多考生陷入了非黑即白的争论。实际上,高分作文往往采用更辩证的模板结构:先承认AI替代部分岗位的必然性,再强调新工种出现的可能性,最后提出终身学习的必要性。这种“承认-转折-升华”的模板变体,在处理复杂议题时特别有效。

记得批改过一篇作文,考生在结尾处没有使用模板建议的宏观总结,而是分享了自己参加编程培训后对人与技术关系的新认识。这种个人化的收尾让整篇文章有了温度。

图表作文真题模板解析

图表作文最考验模板的适应能力。2018年的柱状图展示了不同年龄段人群的阅读习惯变化,这类题目需要考生在描述数据的同时揭示深层趋势。

标准模板通常建议“总体描述-细节分析-原因推测”的结构,但高分考生会做得更细致。他们会在描述段加入对比句式,比如“while the 20-30 age group shows a sharp decline, the over-60 demographic maintains a steady increase”。这种对比不仅描述了数据,还暗示了代际差异。

2020年的流程图展示咖啡生产过程,这类题目容易写成枯燥的说明书。有经验的考生会运用模板中的“阶段划分”技巧,但会加入适当的过渡词让流程更连贯。比如用“subsequently”、“consequently”来连接各个步骤,避免生硬的“first, then, finally”。

我注意到一个有趣的现象:图表作文得高分的考生往往在分析段加入合理推测。比如看到电子书阅读率上升,他们会联系到移动设备的普及,这种基于常识的推断让文章超越了单纯的数据描述。

模板在不同题型中的变通应用

专八写作题型年年有变化,但核心的模板结构经得起考验。关键在于理解模板背后的逻辑,而不是记忆表面的句式。

观点对比类题目经常出现,比如“支持还是反对远程办公”。标准模板要求平衡讨论双方观点,但聪明的考生会通过篇幅分配表明立场。他们可能用较小段落陈述对方观点,然后用更充分的论证支持自己的立场。这种结构既展现了思维的全面性,又明确了文章立场。

混合型题目越来越常见,比如先描述图表再发表看法。这类题目需要考生融合两种模板:图表描述的结构加上议论文的论证方法。我教过的一个学生很擅长这种转换,她会在图表描述的最后一句自然过渡到议论文部分,比如“these figures lead us to ponder the underlying causes...”。

模板的变通应用还体现在语言风格上。正式议题需要严谨的句式,而社会话题可以适当加入修辞问句。比如讨论环保时用“can we really afford to ignore these warning signs?”这样的问句,比平铺直叙更有力量。

历年真题就像一面镜子,照出模板应用的各种可能性。当你研究得足够多,就会发现自己不再依赖固定的模板,而是能够根据题目需要自由组合不同的结构元素。这种能力才是专八写作的最高境界。

模板就像一把双刃剑,用好了能帮你披荆斩棘,用不好反而会伤到自己。在批改过数百篇专八作文后,我发现很多考生明明背熟了模板,分数却总是不理想。问题往往不在模板本身,而在使用方式上。

模板使用中的常见误区

最让人惋惜的是那些把模板当圣经的考生。他们每个词都按模板写,结果文章像流水线产品一样缺乏灵魂。

有个考生让我印象深刻。他使用了标准的三段式模板,每段开头都是“first and foremost”、“what's more”、“last but not least”。这种机械的过渡让阅卷老师一眼就能看出在套模板。更糟糕的是,他为了凑够字数,在第二个分论点里重复了第一个论点的内容,只是换了些近义词。这种“新瓶装旧酒”的做法反而暴露了思维深度的不足。

另一个常见问题是强行套用。去年有个题目要求讨论“共享单车的利与弊”,结果我看到好几篇作文都在谈“科技的双刃剑”,明显是把准备过的科技类模板硬套上来。共享单车确实涉及科技,但重点应该放在城市交通、资源分配等具体问题上。这种偏离主题的套用,即使用词再华丽也难获高分。

我还注意到时间分配上的误区。很多考生花太多时间雕琢开头,导致后面的主体段落仓促收场。实际上,专八阅卷更看重论证的完整性和逻辑性,一个平淡但清晰的开头,远胜于一个华丽但后劲不足的开篇。

逻辑衔接与过渡技巧

好的文章应该像滑梯一样自然流畅,读者从开头滑到结尾都感觉不到任何卡顿。这需要精妙的过渡技巧。

很多考生只知道用“however”、“therefore”这类明显的转折词,其实过渡可以更隐蔽。比如通过代词指代:“this phenomenon”(承接上文)、“such a trend”(引出下文)。或者使用同义替换:前段讨论“environmental protection”,后段可以用“ecological conservation”来自然过渡。

我特别喜欢教学生使用“概念延伸”的过渡方法。比如讨论完线上教育的便利性后,可以这样过渡:“While digital platforms offer unprecedented access to knowledge, they also raise questions about the nature of learning itself.” 这句话既总结了前文,又巧妙地引入了新的讨论维度。

还有个实用技巧是“设问过渡”。在段末提出一个问题,自然引导到下一段的讨论。比如:“If technology indeed isolates people, then how do we explain the thriving online communities?” 这个问题既回应了前文的论点,又为下文讨论网络社群做好了铺垫。

记得有个学生的过渡处理得很妙。他从个人层面讨论完后写道:“What begins as an individual choice soon evolves into a collective movement.” 这句话像桥梁一样连接了两个论述层面,完全不需要生硬的“on the one hand, on the other hand”。

模板升级与个性化完善

模板的终极目标是被超越。当你对模板熟悉到一定程度,就应该开始注入个人特色。

词汇升级是最直接的改进方式。与其总是用“important”,不如根据语境选用“crucial”、“pivotal”、“instrumental”。但要注意用词的准确性,有次看到学生把“epidemic”用在环保话题里,明显是强行使用高级词汇。

句式多样化也很关键。我建议学生在每个主体段落里,至少使用一次复合句、一次倒装句和一次强调句。比如在讨论文化话题时可以用:“Not until we lose a language do we realize what unique wisdom disappears with it.” 这种倒装结构比平铺直叙更有感染力。

个性化案例能让模板活起来。与其千篇一律地引用爱因斯坦或乔布斯,不如从自己的专业领域找例子。学医的考生可以谈希波克拉底誓言在现代社会的意义,学建筑的可以讨论传统民居的生态智慧。这种专业视角的融入,能让阅卷老师眼前一亮。

我自己的写作经历也许能说明问题。刚开始教专八时,我也给学生提供标准模板。后来发现,那些考出高分的学生,都是在掌握模板基础上,发展出了自己的写作“指纹”——可能是独特的开头方式,可能是标志性的论证结构,也可能是个人化的案例库。

模板优化是个持续的过程。每次练习后,不妨问自己:这个句式能不能更精炼?这个例子能不能更贴切?这个过渡能不能更自然?在这种不断自我诘问中,你的写作能力才会真正提升。

模板应该像脚手架,帮助你在写作道路上稳步前行,而不是成为禁锢思维的牢笼。当你能够自由地运用、调整甚至创造模板时,你就真正掌握了专八写作的精髓。

距离专八考试还有一个月时,我收到一个学生的邮件。她说已经把模板背得滚瓜烂熟,但每次模拟写作时,那些句子就像卡在喉咙里,怎么也组合不成流畅的文章。这种情况太常见了——知道模板和会用模板,完全是两回事。

基于模板的模拟写作训练

模拟训练不是简单地套用模板,而是在真实考试环境下,让模板成为你的肌肉记忆。

我建议每周进行三次完整的模拟写作。找一个安静的环境,严格计时45分钟,就像真正在考场一样。刚开始可能会手忙脚乱,前几次甚至无法在规定时间内完成。这很正常,重要的是要记录每次的时间分配:开头花了多久?主体段落是否充分展开?结尾是否仓促?

记得去年指导的一个学生,他发明了“主题轮换训练法”。每周选择三个完全不同主题的题目:一个社会热点、一个教育话题、一个科技伦理。使用同一套模板框架,但根据主题调整论证方式和案例储备。这种方法帮助他在面对陌生题目时,也能快速调动模板框架进行应对。

模拟训练中要特别注意“破题”环节。拿到题目后,花3-5分钟快速构思:这个题目适合哪种模板变体?我的核心论点是什么?需要哪些支撑案例?这个思考过程比写作本身更重要。有次模考题目是“人工智能是否会取代人类创造力”,我观察到优秀考生会立即判断出这是观点对比类题目,然后在大脑里搜索相关的模板框架和案例库。

自我评估与修改提升

写完不代表结束,修改才是真正的开始。但很多考生修改时只检查拼写和语法,这远远不够。

我教学生使用“三遍修改法”。第一遍检查结构和逻辑:论点是否明确?论据是否充分?段落衔接是否自然?第二遍关注语言表达:词汇是否准确多样?句式是否富于变化?第三遍才轮到语法和拼写这些细节。

有个实用技巧是“朗读修改”。把写好的文章大声读出来,你的耳朵会比眼睛更容易发现不流畅的地方。如果某个句子读起来拗口,或者需要换气才能读完,那很可能需要简化或拆分。

我经常让学生进行“对比分析”。找一篇高分范文,对照自己的作文,逐段比较:开头方式有什么不同?论证深度差距在哪里?案例选择为何更恰当?这种对比不是要模仿得一模一样,而是理解高分作文的思维路径。

批改学生作文时,我发现一个有趣现象:那些进步最快的学生,都会建立自己的“错误清单”。他们把常犯的错误分类记录:逻辑衔接生硬、案例不够贴切、词汇重复使用...每次写作前翻看这个清单,写作时就会特别留意这些薄弱环节。

考前冲刺阶段模板运用策略

考前最后两周,策略要完全改变。这时候不应该再学习新模板,而是要让你最熟悉的几个模板达到“随时调用”的状态。

我建议准备三个“万能案例”。这些案例应该具有多角度解读的可能,比如“共享经济”既可以讨论资源配置效率,也可以分析信任机制,还可以探讨可持续发展。在考场上,这些熟悉案例能帮你快速构建论证。

时间管理在冲刺阶段要精确到分钟。我给学生这样的建议:0-5分钟审题构思,5-15分钟写开头和第一个主体段,15-30分钟完成其余主体段落,30-40分钟写结尾,最后5分钟检查修改。这个时间表要通过反复模拟内化成习惯。

考前一晚和当天早上,不要再看新的资料。把你最熟练的模板框架、最拿手的几个高级句式、最熟悉的案例在脑海里过一遍就行。这时候追求的不是拓展,而是稳定发挥。

我记得自己考专八前,导师说过一句话:“模板是你最可靠的老朋友,在考场上,它会给你安全感。”确实如此,当你在紧张的环境中,那些反复练习过的模板框架会成为你的思维导图,指引你顺利完成写作。

备考就像打磨一把剑,模拟训练是淬火,自我修改是打磨,考前冲刺是开刃。当你走进考场时,模板应该已经成为你思维的一部分,让你能够专注于展示真正的英语写作能力,而不是纠结于框架结构。

专八写作的终极目标,是让模板内化成你的写作本能。当你在考场上不再需要回忆模板,而是自然地按照逻辑展开论述时,你就真正准备好了。