考研英语翻译像是一场与两种语言思维方式的对话。很多同学刚开始接触时,总觉得每个单词都认识,拼成句子却读不懂。这个入门指南就是帮你搭建起从“看懂”到“译对”的桥梁。

1.1 教程特色与学习目标解析

我们设计的教程有个很鲜明的特点:它不追求大而全的知识堆砌,而是通过真实考研场景的还原,让你在解决具体问题的过程中掌握翻译能力。

教程采用“诊断-解析-训练”的循环模式。每个单元开始前会有一个小测试,系统会自动分析你的薄弱环节。比如有些同学总是处理不好英语长句的断句,系统就会重点推送相关练习。这种个性化匹配能节省大量盲目刷题的时间。

学习目标分为三个层次: - 基础层面要求准确理解英文原文,避免理解偏差 - 进阶层面需要掌握句式转换技巧,让译文符合中文表达习惯 - 高阶目标则是能够处理文化负载词,在两种文化间自如转换

记得去年有位学员告诉我,他之前总是把“as long as”机械地翻译成“只要”,后来通过我们的情景训练才发现,在特定语境下译成“既然”更符合中文逻辑。这种细微之处的把握往往就是得分的关键。

1.2 学习路径规划与时间安排

考研翻译备考最怕没有节奏感。有人一开始就埋头苦练真题,结果基础不牢地动山摇;也有人一直在背理论,缺乏实战演练。

我们建议把学习过程分为三个阶段: 初期(1-2个月)重点打磨基本功,每天花30分钟分析句子结构,30分钟做基础翻译练习。这个阶段不求快,但求每个句子都理解透彻。

中期(2-3个月)进入强化训练,开始接触真题素材。建议每周完成3-5篇完整段落翻译,重点训练答题速度和质量平衡。

冲刺期(1个月)进行全真模拟,完全按照考试时间要求完成翻译任务。这时候要训练的不仅是准确度,还有在时间压力下的稳定发挥。

如果你是在校生,可以把学习时间固定在晚上自习时段;上班族则可以利用通勤时间做碎片化练习,比如用手机APP分析几个典型句式。关键是要形成稳定学习节奏,避免三天打鱼两天晒网。

1.3 必备基础与能力要求

翻译不是从零开始的魔法。在进入正式学习前,你需要确保自己具备这些基础能力:

语法功底要扎实。不是说要把语法书背得滚瓜烂熟,但至少要能快速识别出从句、非谓语动词这些核心结构。有个简单自测方法:找一段考研英语阅读材料,如果能在不停顿的情况下准确划分出句子成分,说明语法基础达标。

词汇量保持在5500-6000左右比较理想。特别要注意那些“熟悉的陌生人”——比如“address”除了“地址”还有“处理”的意思,“spring”除了“春天”还可以表示“弹簧”或“涌现”。这类多义词在翻译中经常成为陷阱。

中文表达能力同样重要。很多人忽略了这一点,其实考研翻译很看重译文的流畅度。试着用中文复述一段英文材料,如果感觉表达生硬拗口,就需要加强中文写作训练了。

我遇到过一些理工科背景的同学,他们的英文阅读能力很强,但中文表达总是带着翻译腔。后来我们专门设计了中英思维转换练习,效果非常明显。翻译说到底是在两种语言之间跳舞,任何一只脚跛了都跳不好这支舞。

翻译从来不是简单的词语替换。当你真正开始钻研这门技艺,会发现它更像是在两种语言体系间搭建一座精巧的桥梁。这座桥不仅要承载原文的意思,还要适应两种语言各自的地形地貌。

2.1 英汉语言差异与翻译原则

英语像一棵枝繁叶茂的大树,主干清晰而枝叶蔓延;中文则如涓涓溪流,依势而行,婉转绵长。这种结构差异决定了直译往往行不通。

英语重形合,靠连接词和语法结构把句子组织得严密工整。中文重意合,靠内在逻辑和语序自然衔接。翻译时要特别注意这种思维转换——把英语的“显性连接”转化为中文的“隐性连贯”。

比如这个典型例句: "The proposal which was put forward by the committee and which has been discussed for weeks will be voted on tomorrow."

如果直译成“被委员会提出并被讨论数周的提案将于明天投票”,读起来就像穿着不合身的西装。更好的处理是:“委员会提出的这项提案已讨论数周,明天将进行表决。”通过拆分长句,让中文如流水般自然流淌。

翻译原则可以归纳为三个关键词:准确、通顺、得体。准确是基础,要求不歪曲原意;通顺是关键,让译文读起来像地道中文;得体是境界,根据文体和语境调整表达方式。

我辅导过一位考生,他把商务合同中的"force majeure"直接译成“不可抗力”,这很准确。但在翻译小说时遇到"the force of nature",如果还译成“不可抗力”就显得生硬,这时“自然的力量”可能更合适。语境永远在提醒我们:翻译是活的技艺。

2.2 常见句式转换技巧

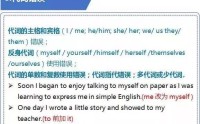

被动转主动可能是英译汉最常用的技巧。英语偏爱被动语态,中文却以主动见长。看到"It is believed that...",别急着译成“据信”,试试“人们认为”会更符合中文习惯。

定语从句的处理需要些艺术感。较短的定语可以前置,比如"the man who is standing there"译成“站在那里的那个人”。但遇到冗长的定语从句,就要考虑拆分成独立分句:"This is the book that I bought yesterday when I was visiting the bookstore which is located near my home"完全可以处理成“这是我昨天买的书,当时我正在家附近的那家书店”。

名词性从句的翻译要特别注意语序调整。英语习惯把重要信息放在句首,中文却倾向于层层铺垫。比如"That he will come is certain"更适合译成“他肯定会来”,而不是“他要求是确定的”这种生硬表达。

倒装句的转换需要点巧思。英语用倒装强调语气,中文则通过词汇手段达到同样效果。"Never have I seen such a beautiful scenery"译成“我从未见过如此美景”就很好,不必执着于保留倒装结构。

记得有次批改作业,看到学生把"Only in this way can we solve the problem"译成“只有用这种方法我们才能解决问题”,虽然没错,但“唯有如此,问题方能解决”显然更有中文韵味。好的翻译总是在尊重原意和追求优美之间找到平衡。

2.3 文化背景与语境处理

文化差异是翻译中最迷人的挑战。有些概念在另一种文化里根本找不到对应物,这时候直译只会制造困惑。

遇到文化负载词,通常有几种处理方式:音译适合专有名词,比如"sofa"译成“沙发”;意译能传达核心含义,如"honeymoon"译成“蜜月”;注释法则用于需要解释的文化概念,虽然考试时不太实用,但在实际翻译中很重要。

习语的翻译最考验功力。"It's raining cats and dogs"如果直译成“下猫下狗”会让人摸不着头脑,译成“倾盆大雨”就贴切多了。但有些习语可以找到中文里的对应表达,比如"kill two birds with one stone"与“一石二鸟”几乎完美对应。

语境的重要性怎么强调都不为过。同一个词在不同语境下可能需要完全不同的译法。"He runs a big company"里的"run"译成“经营”,"He runs every morning"里的"run"却是“跑步”。这种一词多义的现象在英语中极为普遍。

去年有位学员问,为什么"blue"在有些地方译成“蓝色”,有时却译成“忧郁”。这正好说明了文化联想的影响——在英语文化中,蓝色与忧郁情绪紧密相连,这种文化密码需要在翻译中妥善传递。

翻译说到底是在搭建理解的桥梁。好的译者既要忠实于原文的风景,也要照顾译文读者的观景习惯。当你能够自如地在两种语言文化间穿梭,翻译就不再是负担,而成为一种享受。

翻译理论学得再多,不经过真题的淬炼终究是纸上谈兵。就像学游泳,在岸上把动作要领背得滚瓜烂熟,不下水永远学不会真正的游泳技巧。

3.1 历年真题深度剖析

翻看近十年的考研英语翻译真题,你会发现一些有趣的规律。出题老师似乎特别偏爱某些题材——科技类、社会文化类、人文思想类文章出现的频率相当高。

2019年那道关于人工智能的翻译题很有意思。原文中有个短语"neural networks",很多考生直译为“神经网络”。这个译法在专业领域没错,但考虑到整篇文章的科普性质,“神经网络系统”可能更贴合中文读者的理解习惯。真题就是这样,总是在细节处考验你的判断力。

长难句的处理永远是重头戏。2021年真题里有个长达38词的句子,包含三个定语从句和一个状语从句。直接按英语语序翻译肯定会让读者头晕,这时候就需要大胆拆分重组。我当时的做法是把主干“这项研究证明了……”先拎出来,然后把各个修饰成分转化为独立短句,像拼积木一样重新组装。

时间标识词也值得关注。2020年真题中出现了"in the wake of",不少学生译成“在……之后”,虽然意思接近,但“紧随……之后”更能体现原文中那种紧密的承接关系。这些细微之处往往是拉开分数的关键。

3.2 常见错误类型分析

机械直译大概是最常见的错误类型。看到"as busy as a bee"就译成“像蜜蜂一样忙碌”,其实“忙得团团转”更符合中文表达习惯。这种字对字的翻译忽略了两种语言的根本差异。

文化误译也很普遍。有年真题提到"Thanksgiving dinner",有考生译成“感恩节晚餐”,这倒没错。但后面描述餐桌上有"turkey and pumpkin pie",如果只译成“火鸡和南瓜派”,中国读者可能难以想象那是什么样的场景。适当补充说明“烤火鸡和南瓜馅饼”会好很多。

我改过上百份模拟卷,发现时态处理是很多人的软肋。英语的时态变化通过动词形态体现,中文却依赖时间状语。有学生把"She had been waiting for two hours"译成“她等待了两小时”,丢失了“一直等到现在”的持续感。更好的译法是“她已经等了两个小时”。

结构混乱的问题在长句翻译中特别明显。英语喜欢把重要信息往前放,中文习惯先铺垫后点题。有考生把"That the project will succeed is beyond doubt"译成“这个项目将成功是毋庸置疑的”,虽然没错,但“这个项目必将成功,这一点毋庸置疑”读起来更顺畅。

3.3 模拟训练与反馈机制

光看不练假把式。我建议每周至少做两篇完整的翻译练习,而且要严格计时——考研翻译每道题平均只有25-30分钟,时间压力是真实存在的。

找个学习伙伴互相批改很有帮助。别人往往能一眼看出你自己发现不了的问题。上周有个学生给我看他的练习,把"break a leg"直译成“摔断腿”,完全不知道这是英语中祝人好运的习语。这种文化陷阱单靠自己确实很难察觉。

建立个人错题本是个好习惯。把每次练习中犯过的错误分类整理:词汇选择不当、句式结构混乱、文化背景误解……定期翻看这些记录,你会发现自己的薄弱环节在哪里。

我自己的经验是,翻译水平的提高需要持续反馈。写完一篇译文后,最好先放一两个小时再回头检查。刚写完时容易对自己写的东西产生“审美疲劳”,隔段时间再看,问题往往一目了然。

实战演练最重要的是培养一种感觉——对两种语言转换的直觉。当你看到英文句子时,脑海里能自然浮现出地道的对应表达,这种能力需要大量练习才能获得。翻译从来不是速成的技艺,但通过系统的真题分析和持续的实战训练,每个人都能看到实实在在的进步。

翻译能力就像一棵树,需要合适的土壤和精心的培育才能茁壮成长。光有理论知识不够,还需要科学的备考方法和实用的应试技巧。

4.1 分阶段复习计划制定

备考考研翻译最好分成三个阶段,每个阶段都有明确的目标和重点。

基础阶段(现在到9月)应该着重打牢根基。这个时期不必急着做真题,而是要把英汉语言差异、基本句式转换这些基础内容吃透。每天坚持做两到三个句子的翻译练习,重点不在数量,而在质量。我认识一个考生,他在这个阶段把《中式英语之鉴》反复读了三遍,后来他的译文明显比其他同学更地道。

强化阶段(10月到11月)需要开始接触真题。每周安排两到三次完整的翻译练习,严格按照考试时间进行。做完后不仅要对照参考答案,更要理解参考答案的解题思路。记得我备考时,会把同一篇真题翻译三遍:第一遍自己独立完成,第二遍参考解析修改,第三遍隔一周后重做。这种方法让我清楚地看到了自己的进步。

冲刺阶段(12月到考前)要回归整体。这个阶段不宜再做新题,而是要把之前做过的真题和练习重新梳理。重点复习常犯的错误类型,巩固已经掌握的技巧。适当进行全真模拟,提前适应考场节奏。

4.2 重点难点突破方法

长难句处理是很多考生的痛点。遇到复杂句子时,先别急着动笔翻译。花半分钟时间分析句子结构,找出主干和修饰成分。就像解绳子疙瘩,找到那个关键的结,一切就迎刃而解了。

文化负载词的翻译需要特别留意。上周批改作业时,看到有学生把"white elephant"直译成“白象”,完全忽略了它在英语中表示“昂贵而无用的东西”这个文化含义。积累这类词汇的最好方法是建立个人语料库,把遇到的文化特色表达分类整理。

时间压力下的质量保证是个挑战。平时练习时就要养成计时习惯,但不要为了速度牺牲质量。我的经验是,先保证译文准确通顺,再逐步提高速度。考场上一味求快反而容易出错。

专业术语的积累需要日积月累。考研翻译常涉及科技、经济、文化等领域,平时阅读外刊时要留意各领域的核心词汇。有个很实用的方法:把专业术语按照主题分类记忆,比如人工智能相关术语放在一起,环保类术语放在一起。

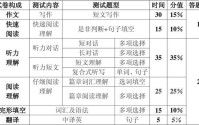

4.3 应试技巧与时间管理

考场上的时间分配很重要。建议把30分钟这样分配:5分钟理解原文和规划,20分钟翻译,5分钟检查。这个时间安排要在大脑中形成条件反射,避免考场上临时调整。

检查环节往往被忽略,其实它能帮你挽回不少分数。检查时重点关注这几个方面:专有名词翻译是否准确、数字日期是否正确、句子是否通顺。我改卷时经常发现,有些错误只要多花一分钟检查就能避免。

遇到实在不会翻译的表达,不要死磕。先用简单明了的方式把意思传达出来,保证整体译文流畅。有时候,一个生词的错误处理会影响整个句子的得分。

心理调节也很关键。考前适当紧张是正常的,但过度焦虑会影响发挥。进考场前做几个深呼吸,告诉自己已经准备充分。翻译时专注于眼前的文本,不要想着前面做得怎么样,也不要担心后面的题目。

这些备考策略和技巧都是我多年教学经验的总结,但每个人的情况不同,你需要根据自己的实际情况灵活调整。最重要的是找到适合自己的节奏,稳扎稳打地前进。考研翻译这条路没有捷径,但科学的方法能让你走得更稳、更远。

翻译学习像是一场需要装备的探险,合适的工具和清晰的地图能让旅程事半功倍。完成系统学习后,如何善用资源并持续精进,这是每个学习者都会面临的问题。

5.1 配套资源使用指南

外语学研站提供的配套资源很丰富,但要用得巧。视频课程建议用1.25倍速观看,重点部分反复听。我有个学生把翻译技巧讲解的视频下载到手机里,利用通勤时间反复听,半年后他的语感明显提升。

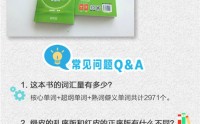

在线题库不要只做一遍。每道题最好做三遍:第一遍限时完成,第二遍仔细研究解析,第三遍隔周重做检验掌握程度。记得把错题标记出来,建立个人错题本。这个习惯让我在备考时少走了很多弯路。

配套的翻译社区是个宝藏。不要只看不发,试着把自己的译文贴出来。去年有个学员经常在社区发布译文,收到了很多建设性意见,他的进步速度让所有人都惊讶。社区里的讨论往往能提供教材之外的真知灼见。

电子词典和语料库要会用。推荐把Linggle和COCA设为浏览器书签,遇到拿不准的搭配随时查询。但要注意,这些工具是辅助,不能替代自己的判断。有时候最简单的表达反而是最地道的。

5.2 学习效果评估方法

评估学习效果不能只看做题数量。建议每周做一次全面的自我检测:随机选取一篇没做过的文章,严格按考试要求翻译,然后从三个维度给自己打分:准确度、流畅度、用时。

建立学习档案很实用。把每周的译文都存档,每月回头对比。你会发现,那些曾经觉得很难的表达,不知不觉中已经能轻松应对。这种看得见的进步是最好的激励。

找水平相当的学习伙伴互评。两个人看同一篇译文,往往能发现对方注意不到的问题。我组织过学习小组,成员间定期互评,半年后小组平均分比单独学习的学生高出15分。

模拟考试的环境很重要。每月至少进行一次全真模拟:找安静的环境,严格计时,使用答题卡。这样能提前适应考场压力,避免临场紧张。

5.3 后续学习与发展建议

考研翻译只是起点,不是终点。通过考试后,建议继续保持每天半小时的翻译练习。可以尝试不同类型的文本,比如新闻、小说、科技文献,拓展自己的翻译领域。

参加翻译社群或线下活动。很多城市都有翻译爱好者组织,定期举办沙龙。在这些场合能接触到一线翻译工作者,他们的实战经验往往比书本知识更宝贵。

考虑考取专业资格证书。CATTI(全国翻译专业资格水平考试)是个不错的选择。虽然难度比考研翻译大,但它的权威性能为职业发展加分。我教过的学生中,持有CATTI证书的在求职时明显更具优势。

保持阅读原版材料的习惯。每天花20分钟阅读The Economist或New Yorker,不只是读内容,更要留意地道的表达方式。长期坚持,你会发现自己的译文越来越自然。

翻译这条路需要终身学习。随着人工智能发展,简单机械的翻译确实会被替代,但那些需要文化理解和创造性表达的翻译,永远需要人类的智慧。保持好奇,持续精进,你会发现翻译的世界远比想象中广阔。

这些建议来自我和许多学员的共同经验,但每个人的路都要自己走。重要的是找到适合自己的节奏,在翻译这条路上稳步前行。学习资源是工具,如何使用取决于你自己。