推开餐厅门的瞬间,空气里飘着黄油和咖啡的香气。你听见邻桌的外国游客正在点单,服务生流利地重复着"Double espresso with almond milk"。你突然意识到,那些在课本里背过的单词,此刻正在真实场景中跳动。

1.1 餐饮场景常用词汇分类解析

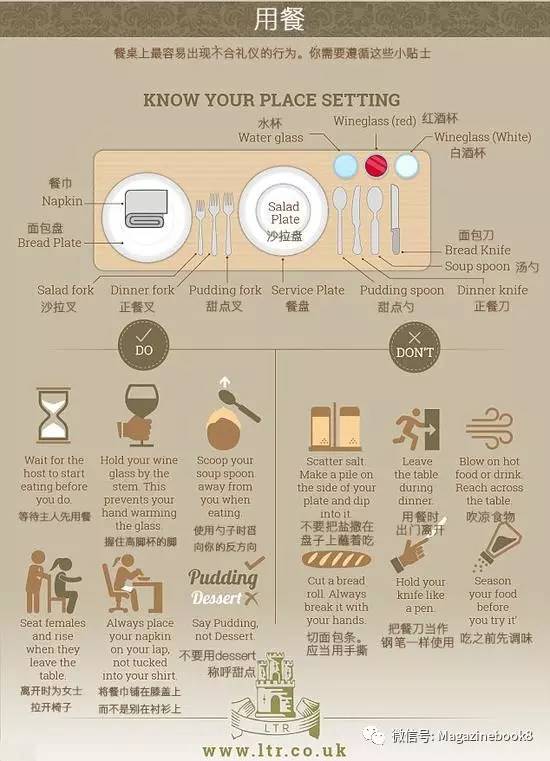

餐具词汇就像餐桌上的工具包。刀叉勺这类基础词汇需要熟练掌握——knife, fork, spoon。特别提醒"napkin"这个词,它在美式英语中指餐巾,而在英式英语里可能被理解为尿布。记得有次朋友在伦敦餐厅说要"extra napkins",服务员投来了困惑的眼神。

食物分类词汇构成点餐的基础框架。Appetizers开胃菜,main courses主菜,desserts甜品,beverages饮品。海鲜类词汇尤其需要注意,比如scallops扇贝和mussels贻贝的区分。素食者需要掌握vegetarian和vegan的区别,后者完全不含动物制品。

烹饪方式词汇直接影响你对菜品的预期。Grilled烧烤,steamed蒸煮,fried油炸,roasted烤制。当你看到"pan-seared salmon",就能想象到平底锅煎制三文鱼那酥脆的表皮。

1.2 基础点餐句型结构分析

点餐的核心句型简单得令人意外。"I'd like..."或者"Can I have..."开头的句式覆盖了大部分场景。比如"I'd like the Caesar salad"或者"Can I have a glass of red wine?"。这些句型的美妙之处在于它们的通用性,从快餐店到米其林餐厅都适用。

特殊需求表达需要更具体的句型结构。过敏信息必须清晰传达:"I'm allergic to peanuts"或者"I have a shellfish allergy"。口味偏好也能精确表达:"Could I have the dressing on the side?" 酱料分开放,或者"Can I get that without onions?" 不要洋葱。

询问推荐的句型展现了你对当地美食的兴趣。"What do you recommend?" 或者"What's the house specialty?" 这些问题不仅帮你发现美味,还创造了与服务生的友好互动。

1.3 菜单解读与菜品描述技巧

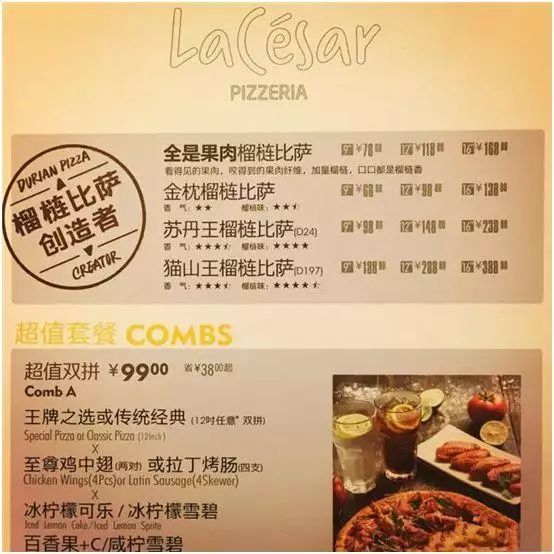

菜单排版通常遵循固定模式。开胃菜、汤品、沙拉在前,主菜居中,甜品和饮品压轴。价格排列也暗藏玄机——许多餐厅会把高利润菜品放在菜单右上角,那是视线最先停留的区域。

描述词解码让你透过华丽文字看到真实食材。"Market-fresh"通常意味着当天采购,"homestyle"暗示着家常做法,"signature"则是餐厅招牌。但要小心那些过于夸张的形容词,"to die for"不过是个营销噱头。

分量判断需要结合描述和价格。当看到"sharing platter"就知道适合多人分食,"petite"或"mini"则指向小份量。主菜描述中如果包含"served with"或"accompanied by",通常意味着配菜已包含在内。

站在餐厅门口犹豫的时光,我也经历过。那些陌生的菜单词汇曾经让我紧张地点下根本不合口味的菜品。但现在回想,每个错误的订单都是通往流利点餐的必经之路。外语学研站把这些经验打包成系统的学习模块,让你的餐饮英语学习少走弯路。

商务午餐的餐巾上,有人签下千万合同;晚宴的酒杯碰撞间,有人敲定跨国合作。商务餐饮从来不只是吃饭,它是穿着正装的商业谈判,是铺着白色桌布的工作延伸。

2.1 商务宴请礼仪用语规范

邀请环节的措辞体现专业度。“I'd like to invite you to dinner to discuss our partnership”比简单的“Let's eat together”更显正式。时间地点的确认需要明确:“Shall we meet at the restaurant at 7pm, or would you prefer a later time?” 这种询问既尊重对方,又确保安排无误。

座位安排与开场对话暗含商务礼仪。通常主宾坐在面向门口的位置,主人坐在其左侧。开场白避免直接切入商业话题,可以从餐厅特色聊起:“This restaurant is known for its steak, I thought you might enjoy it.” 我记得有次商务宴请,客户对这家餐厅的历史很感兴趣,这成了我们整晚的最佳破冰话题。

祝酒词的尺度需要精准把握。“Cheers”适合轻松场合,正式祝酒更适合用“I'd like to propose a toast to our successful cooperation”。内容要简短真诚,避免冗长夸张。商务宴请中,过度热情的祝酒反而可能让人尴尬。

2.2 客户招待场景对话模拟

点餐环节的对话展现周到考虑。“Would you like me to recommend some local specialties?” 主动提供建议,但把决定权留给客户。当客户犹豫时,“The sea bass here is particularly fresh”这样的具体推荐往往很受欢迎。

席间交谈需要平衡商业与休闲。话题转换要自然:“Speaking of the project timeline, I recall you mentioned liking Italian cuisine...” 从商业话题平滑过渡到餐饮话题。避免在对方咀嚼时提出重要问题,那会让人进退两难。

处理特殊需求的技巧体现专业素养。当客户提出饮食限制,立即回应:“Let me ask the chef about the ingredients to make sure.” 并主动提供替代方案。有次接待一位素食客户,提前与餐厅沟通准备了定制菜单,这个小细节赢得了对方的高度认可。

结账环节需要不着痕迹。“Excuse me for a moment”然后自然地处理账单,避免在客户面前掏钱包或讨论金额。如果对方坚持付款,一句“Thank you for your hospitality, next time it's my treat”既表达感谢,又为下次会面埋下伏笔。

2.3 跨文化餐饮交流注意事项

餐饮禁忌如同隐形的文化地雷。印度客户可能不吃牛肉,中东客户可能回避猪肉,这些基本信息需要提前了解。酒文化差异更明显——有些文化视劝酒为热情,有些则认为是不尊重。在日本商务宴请中,互相斟酒是基本礼仪,而在伊斯兰文化中,酒精可能完全不被接受。

交谈话题的选择反映文化敏感度。欧美商务人士通常可以接受讨论运动、旅行等个人话题,而亚洲文化可能更倾向于保持话题的专业性。直接询问“How much do you earn?”在大多数文化中都极不礼貌,但在某些地区却被视为正常的好奇。

非语言交流的差异常常被忽略。手势的使用需要格外小心——那个表示“OK”的手势在巴西是粗鲁的象征。用餐速度也需要与对方同步,吃得太快或太慢都可能传递错误信息。我曾经因为用餐时把筷子直插在饭碗里,差点搞砸了一次重要的日方客户接待,后来才知道这在他们文化中是极其不吉利的象征。

商务餐桌上的每个细节都在无声地讲述你的专业故事。从点餐时的周到考虑到结账时的得体举止,这些看似微小的语言和行为选择,往往比会议室里的演示文稿更能影响商业关系。外语学研站特别收录了全球主要商业文化的餐饮礼仪,帮你避开那些教科书不会告诉你的文化陷阱。

推开餐厅厚重的木门,侍者微笑着递来菜单。你看着那些陌生的菜名,突然意识到背过的单词在真实场景里变得模糊不清。外语学研站的互动学习功能,就是专门为这种时刻设计的——把机械记忆变成肌肉记忆,让语言像拿起刀叉那样自然。

3.1 情景模拟对话训练系统

系统内置的餐厅场景会给你带来惊喜。从街角咖啡店到米其林餐厅,每个场景的对话细节都经过精心设计。你可能会遇到热情推荐今日特选的服务生,或是坚持介绍每道菜食材的主厨。这些角色带着不同的口音和语速,就像真实世界里会遇到的各种人。

对话不是简单的选择题。系统会记录你的回应时间,分析你的用词是否得体。比如当服务生问“How would you like your steak cooked?”时,回答“Medium”很标准,但说“Pink in the middle, please”更显地道。有次我在模拟训练中点了份沙拉,系统里的虚拟服务生居然反问“Would you like to add some grilled chicken to make it a main course?”——这种超出预期的互动,让人感觉真的在对话。

纠错机制像位耐心的教练。如果你说“I want a soup”,系统会温柔提示“In a restaurant, 'I'd like the soup' sounds more polite”。错误不会被简单标记,而是通过对比示范让你理解差异。这种即时反馈比事后批改有效得多,毕竟在真实餐厅里,你没有重说一次的机会。

3.2 语音识别与发音纠正功能

麦克风捕捉到的每个音节都会被仔细分析。系统不只看你说得对不对,更关注你说得自不自然。“Water”这个词,重音在前还是在后,可能决定了你得到的是杯水还是困惑的眼神。它会用波形图展示你的发音与标准发音的差异,那种视觉反馈特别直观。

针对特定餐饮用语做了优化。像“bruschetta”这种来自其他语言的菜名,系统会放慢标准发音,让你看清舌位和口型。我记得有次练习点法国菜,一直发不准“coq au vin”,系统反复播放了十几次示范音频,最后突然开窍的感觉就像找到了正确的钥匙。

语调训练是另一个亮点。问句的尾音要上扬多少,表达惊喜时音调如何变化,这些细微之处往往被传统教学忽略。系统会给你打分:“Your intonation makes you sound a bit abrupt, try making it softer”。练得多了,你会发现自己说话开始有了那种英语特有的节奏感。

3.3 个性化学习路径定制方法

初始测试会摸清你的起点。系统通过一组模拟点餐场景,评估你的词汇量、反应速度和发音水平。有人可能需要从“I'll have...”这样的基础句型开始,有人已经可以练习“Could I substitute the mashed potatoes for fries?”这样的复杂请求。这种精准定位避免了在已知领域浪费时间。

学习目标决定内容侧重。如果你下个月要去伦敦出差,系统会优先推送英式餐饮用语和当地常见菜名。准备在餐厅打工的学生,则会得到更多接单、推荐菜品的训练。我有个朋友要去意大利餐厅工作,系统就给他定制了特别课程,重点练习葡萄酒种类和面食名称。

进度调整基于实时表现。当你在某个场景连续得分很高,系统会自动提升难度——比如让服务生说话更快,或引入背景噪音。反之,如果在特定句型上反复出错,它会提供专项练习。这种动态调整让学习始终保持在“有点挑战但又能够得着”的最佳状态。

智能复习机制很懂遗忘曲线。那些你掌握不牢的菜品名称、容易混淆的调味料词汇,会在最容易被忘记的时间点再次出现。有时是第二天,有时是一周后,这种恰到好处的提醒让记忆真正扎下根来。

外语学研站的互动功能最打动我的,是它理解语言学习的本质不是知识积累,而是能力养成。就像学游泳不能只靠看书,学餐饮英语也需要在不断试错中进步。系统提供的安全练习环境,让你可以放心犯错、大胆尝试,直到那些餐饮用语变成你的第二本能。

学语言最怕什么?不是记不住单词,而是站在餐厅里突然大脑空白。那些在练习时滚瓜烂熟的句子,在真实场景里像被施了消失咒。这个章节要聊的,就是把练习场上的招式,变成实战中的肌肉记忆。

4.1 真实餐饮场景模拟演练

找个周末下午,约上朋友玩个角色扮演游戏。一个人当服务生,一个人当顾客,用英文完成整个用餐流程。从进门问候到结账离开,每个环节都别跳过。我试过在自家厨房模拟点餐,朋友扮演的服务生突然用很快的语速介绍今日特选,那一刻才明白课堂对话和真实交流的差距。

录音是个诚实的教练。把模拟对话录下来回听,你会惊讶地发现很多之前没注意到的细节——也许某个单词发音模糊,或者回应时犹豫太久。有次我听自己录音,发现总在句子结尾加上“嗯...”,这个习惯在面对面交流时可能让对方觉得你不太确定。

创造意外情境能锻炼应变能力。让朋友临时抛出“这道菜卖完了”或“厨房需要多等二十分钟”,看看你如何应对。真实餐厅里最考验人的往往不是标准流程,而是这些计划外的状况。记得有回在巴黎,服务生说我想点的红酒缺货,当时脑子一片空白,现在我会准备几个备选方案:“What would you recommend instead?”或者“Do you have something similar from the same region?”

4.2 常见问题应对技巧总结

听不懂对方说什么?这太正常了。别说非母语者,就是英语国家的人去听不同口音也会懵。关键是别假装听懂然后点错菜。我收集了几个万能句式:“Could you say that again?”显得很自然,“Pardon?”更正式些。如果还是没听清,试着重复你听懂的部分:“So you're saying the fish is...?”让对方补充完整。

拿不准菜名发音怎么办?直接指着菜单说“I'll have this one”最保险。或者笑着承认“I'm not sure how to pronounce this”,大部分服务生会很乐意帮忙。有次在墨西哥餐厅,我尝试念“chilaquiles”时服务生眼睛一亮,居然开始教我当地人的发音秘诀——适当的示弱反而能打开话题。

特殊饮食需求怎么表达?素食、过敏、宗教禁忌,这些都需要提前准备明确说法。“I'm allergic to nuts”比“I don't eat nuts”更让对方重视。如果是自愿的饮食选择,说“I prefer vegetarian options”比“I don't eat meat”更显尊重。有个朋友对麸质过敏,她总是多带一张写有详细说明的卡片,这个习惯很聪明。

结账时的文化差异要注意。在有些国家直接喊“Check please”很自然,在另一些地方可能显得粗鲁。观察周围本地人怎么做,或者用更委婉的“Could we get the bill?”。小费文化更是门学问,我通常会在旅行前查好当地惯例,避免尴尬或失礼。

4.3 持续学习与进阶提升建议

把每次用餐都当成免费练习课。即使在国内,很多餐厅的菜单也有英文版本。试着快速浏览并找出不认识的食材或烹饪方法,回家查清楚。我养成了个习惯,每次尝试新菜系就记下三个关键词,比如泰国菜的“galangal”(高良姜)或法餐的“confit”(油封)。

建立自己的餐饮用语笔记本。不是按字母顺序排列的单词表,而是按场景分类的实用手册。比如“抱怨专区”里收集“This is colder than I expected”,“特别请求”里写着“Could I get the dressing on the side?”。我的笔记本最后几页专门记录那些闹过的笑话,比如有次把“pepper”说成“paper”,现在反而成了记得最牢的词。

找到适合的进阶资源。喜欢看剧的人可以关注《主厨的餐桌》里专业厨房的对话,爱读书的可以找餐厅回忆录比如《厨房机密档案》。我最近在听一个餐厅点评播客,主持人在描述食物时用的词汇特别生动,像“caramelized crust”(焦糖化的脆皮)这种表达,直接偷师用到自己的描述里。

定期回访外语学研站的模拟场景。水平提升后,同样的练习会带来新发现。以前只关注能不能完成任务,现在可以留意用语是否优雅,回应是否机智。系统更新后会加入新场景,上次回去发现多了外卖电话订餐的模块,正好补上我的知识盲区。

语言学习像炖汤,急火快炒出来的总是差些味道。餐饮英语尤其如此,它不只是单词和语法的组合,更是一种情境下的社交智慧。给自己足够的时间去浸泡、去尝试、去犯错,某天你会突然发现,点餐时不再需要提前排练,那些句子就像熟悉的老朋友,自然而然就来到嘴边了。