诗歌像一扇半开的窗,窗外是另一种文化的风景。外语学研站英语诗歌解读教程就是帮你推开这扇窗的向导。我们注意到一个现象:许多英语学习者能流畅阅读新闻,却在面对一首短诗时感到茫然。那些排列整齐的文字仿佛带着密码,让人既好奇又退缩。

1.1 教程开发背景与目标定位

三年前,我们团队在分析用户学习数据时发现一个有趣的现象。超过70%的中高级英语学习者表示,他们能够理解英语新闻报道或学术论文,但在阅读英语诗歌时却经常遇到障碍。一位用户曾在反馈中写道:“我能读懂《纽约时报》的社论,但读不懂弗罗斯特的《未选择的路》。”

这个发现促使我们开始重新思考英语教学的可能性。语言学习不应该只停留在实用层面,诗歌作为语言艺术的精华,恰恰能帮助学习者突破语言学习的瓶颈。

教程的目标很明确:让诗歌从令人畏惧的文本变成可亲近的朋友。我们不想培养文学批评家,而是希望学习者能够自信地打开任何一本英语诗集,感受到文字背后的情感与思想。就像学会品茶,最初可能分辨不出各种茶香的区别,但慢慢就能体会到其中的层次与韵味。

1.2 课程体系结构与特色亮点

整个教程采用螺旋式设计,像剥洋葱一样层层深入。从最基础的诗歌术语开始,到完整的诗歌分析,每个环节都经过精心设计。

特别值得一提的是我们的“三维阅读法”。这个方法要求学习者从字面意义、情感色彩和文化背景三个维度同时进入诗歌。比如读莎士比亚的十四行诗,不仅要理解每个词的意思,还要感受其中的情感波动,更要了解伊丽莎白时代的文化语境。

我们的课程界面设计也很特别。每首诗歌都配有可交互的注释,点击任意一行,就会弹出相关的文化背景、修辞手法或发音指导。这种设计灵感来自我自己的学习经历——曾经为了理解艾米莉·狄金森的一首诗,不得不在五个不同的参考书之间来回翻找。

1.3 与传统诗歌教学方法的对比优势

传统诗歌教学往往从文学史开始,要求学生记住诗人的生卒年份和流派特征。我们的方法恰恰相反——直接从诗歌本身出发。

记得大学时上过的诗歌课,老师花了两周时间讲解浪漫主义文学背景,等到真正读华兹华斯的诗时,学期已经过半。我们的教程让学习者第一节课就能亲手“解剖”一首诗。不是从理论到实践,而是从实践到理论。

另一个显著区别是对“正确答案”的态度。传统教学往往追求标准解读,而我们更重视个人化的阅读体验。诗歌的魅力在于它的多义性,同一个意象在不同读者心中可能激起完全不同的涟漪。我们鼓励学习者建立自己的解读逻辑,只要能在诗中找到支持的证据。

这种学习方式带来的改变是显而易见的。有位学习者在课程反馈中分享:“以前觉得诗歌是高高在上的艺术,现在发现它就在日常生活里——地铁广告的标语、流行歌曲的歌词,甚至朋友发来的短信,都藏着诗的影子。”

诗歌解读像是一场寻宝游戏,每个元素都是通往深层理解的线索。外语学研站的教程设计遵循着这样的理念:让看似复杂的诗歌结构变得触手可及。我记得第一次尝试教朋友读诗时,她盯着叶芝的诗句发呆:“这些词都认识,放在一起却像密码。”这正是我们需要打破的障碍。

2.1 英语诗歌基础知识模块

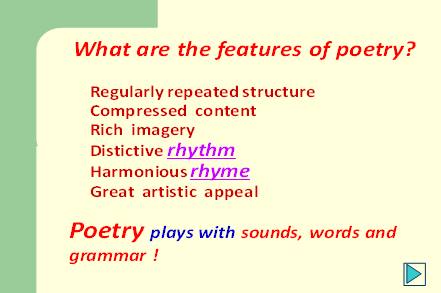

诗歌有自己的语法,就像音乐有自己的乐理。我们从最基础的建筑模块开始——诗行、诗节、韵脚,这些不是枯燥的理论,而是理解诗歌节奏的钥匙。

教学团队发现一个有趣的现象:许多学习者会把诗歌当成加密的散文来读。实际上诗歌遵循着不同的规则。我们通过对比日常语言和诗歌语言来展示这种差异。比如普通句子“夜晚很安静”,在诗人笔下可能变成“夜色是浸透墨汁的丝绸”。

这个模块特别设计了“诗歌元件拆解”练习。把一首完整的诗打散成单个元素,让学习者像拼图一样重新组装。有位学员反馈说,这种练习让她突然明白了为什么某些词要放在特定位置——原来每个词的选择都经过精心考量。

2.2 意象分析与象征解读技巧

诗歌中的意象不是简单的图画,而是情感的载体。我们教学习者识别两种意象:直接意象和复合意象。直接意象唤起具体感官体验,比如济慈笔下“成熟果实”的香甜;复合意象则需要联想,比如艾略特诗中“破碎的雕像”象征的文明衰落。

象征解读最迷人的地方在于它的开放性。我们鼓励学习者建立个人化的象征词典。对城市居民来说,“地铁”可能象征现代生活的节奏;对乡村长大的读者,“麦田”可能代表童年的记忆。这种个性化解读让诗歌真正与生活产生共鸣。

有个教学案例让我印象深刻:一位学员在解读弗罗斯特的《修墙》时,联想到自己与邻居的关系。她说:“原来诗歌讨论的不只是石墙,更是人与人之间的隔阂。”这种将文本与个人经验连接的能力,正是我们想要培养的。

2.3 韵律格律与修辞手法解析

韵律不是束缚诗歌的枷锁,而是它的心跳。我们通过音频示范和可视化工具,让学习者“听见”诗歌的节奏。比如莎士比亚十四行诗的抑扬格,就像稳定而优雅的心跳;而惠特曼自由诗的节奏,则像海浪般起伏不定。

修辞手法的教学我们避免术语轰炸。相反,我们展示这些技巧如何增强表达效果。明喻是给陌生事物搭的桥梁,隐喻是让两个世界瞬间连接的魔法,拟人则是让万物有灵的视角。

实际教学中,我们会让学习者尝试“改写”练习。把含有修辞的诗句改写成普通表达,再对比两者的效果差异。这种实践往往能带来顿悟时刻——有位学员惊讶地发现,去掉隐喻后的诗句“就像去掉灵魂的躯壳”。

2.4 跨文化视角下的诗歌鉴赏

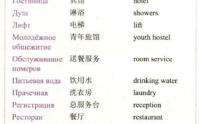

诗歌是文化的密码本。读英语诗歌时,我们其实在进行着跨文化对话。这个模块重点培养文化敏感度——比如理解英语诗歌中常见的“花园”意象,需要了解英式园艺文化;解读美国诗歌中的“边疆”主题,需要认识拓荒精神。

我们设计了一系列文化对比活动。比如同时阅读中国山水诗和英国湖畔派诗歌,比较两者对自然的不同态度。东方诗歌中的自然往往体现天人合一,西方诗歌则更多展现人与自然的对话。

这种跨文化视角带来的收获常常超出预期。有学习者分享,通过比较中英诗歌中对“月亮”的不同描写,她不仅理解了英语诗歌,还重新认识了中国古典诗词。“原来文化差异不是障碍,而是给了我们双重视角。”这种觉醒正是跨文化鉴赏的精髓所在。

把诗歌知识转化为实际能力,就像学会乐理后真正弹奏乐器。外语学研站的教程设计始终考虑着一个核心问题:这些解读技巧如何在真实场景中发挥作用?我记得有位中年学员说:“我能分析诗歌的每个部分,但合起来还是不知道这首诗在说什么。”这种困惑促使我们重新思考实践环节的设计。

3.1 适用人群分析:从初学者到专业研究者

诗歌解读的门槛其实没有想象中那么高。我们发现不同背景的学习者都能找到切入点——初学者可以从情感共鸣开始,专业研究者则能深入探讨文本的深层结构。

针对英语专业学生,教程提供系统的分析框架。他们需要掌握学术写作中引用诗歌的方法,理解不同批评流派的解读视角。有位研究生反馈说,教程中的新批评细读方法直接帮助她完成了关于艾略特的论文。

对非专业爱好者来说,重点在于消除畏惧心理。我们设计了许多“低起点”活动,比如从歌词与诗歌的对比入手。一位工程师学员惊喜地发现,分析鲍勃·迪伦的歌词让他突然理解了象征手法的妙用。“原来诗歌分析就像解码工程图纸,都是寻找背后的设计逻辑。”

中小学教师群体有着特殊需求。他们需要把复杂的诗歌概念转化为课堂活动。我们专门开发了适合不同年龄段的示范教案。有老师分享说,用我们提供的“意象寻宝游戏”,连小学生都能找出诗歌中的关键意象。

3.2 学习路径规划与进度安排建议

学习诗歌最怕的就是贪多嚼不烂。我们建议采用“沉浸-分析-创造”的循环模式。先整体感受诗歌的氛围,再拆解分析各个元素,最后尝试模仿或回应。

对于时间紧张的学习者,我们推荐“每日一诗”的微学习模式。每天花15分钟深度阅读一首短诗,坚持一个月后的进步往往令人惊讶。有位上班族学员坚持了这个计划,她说:“开始时需要依赖大量注释,现在能独立捕捉到诗歌的基调了。”

阶段性目标设置很重要。第一个月重点培养敏感度——能识别基本意象和韵律;第二个月训练分析能力——能解读常见象征手法;第三个月发展批判思维——能比较不同诗歌的创作风格。

进度安排应该保持弹性。有位退休教师用六个月完成了通常三个月的内容,但她每首诗都做了详尽的笔记。“慢一点没关系,重要的是诗歌真的走进了我的生活。”这种深度沉浸反而带来了更丰富的收获。

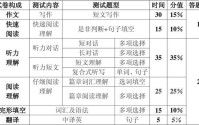

3.3 配套资源使用与学习效果评估

教程的配套资源不是装饰品,而是理解诗歌的脚手架。音频资源帮助听见诗歌的韵律——我们录制了专业演员和原作者的朗诵版本。对比聆听不同演绎,能发现诗歌节奏的微妙差异。

互动式注释工具是另一个亮点。点击诗行中的特定词语,会弹出文化背景、创作典故或多重释义。这种分层呈现信息的方式,避免了初学者被大量注释淹没。

学习效果评估我们避免标准化测试。取而代之的是作品集评估——包括解读笔记、创造性回应、对比分析等。有位学员的作品集展示了她是如何从最初只能写“这首诗很美”到后来能分析出诗歌中的矛盾张力。

自我评估工具也很有价值。我们设计了“理解度温度计”——学习者用1-10分评价自己对某首诗的理解程度,并记录困惑点。回顾这些记录时,很多人惊讶地发现自己理解力的成长轨迹。

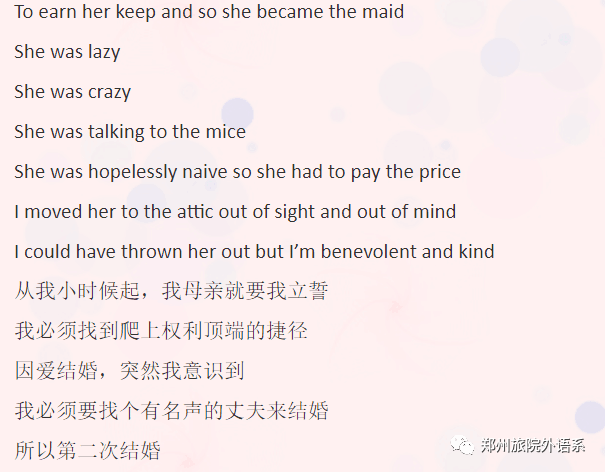

3.4 实际案例分析:经典英语诗歌解读示范

以弗罗斯特的《未选择的路》为例,展示完整的解读过程。我们不是给出标准答案,而是展示多种可能的解读路径。

先关注诗歌的表层叙事——旅行者在树林中面临选择。然后挖掘象征层次——每条路代表人生选择。这时我们会引导学习者思考:为什么诗人强调“或许我会回头再来”,但又说“深知路途延绵无尽头”?

文化背景的介入让解读更深入。了解弗罗斯特创作时的美国社会背景,就能理解诗中蕴含的个人主义与命运观的张力。我们提供当时的历史资料摘录,帮助建立这种连接。

最有趣的是邀请学习者进行创造性回应。有人写了续诗描述选择另一条路的结果,有人画出了想象中的岔路口,还有人分享了个人经历中的“选择时刻”。这些回应证明诗歌真正触动了思考。

解读的终点不是获得答案,而是开启更多问题。正如一位学员所说:“每次重读《未选择的路》,我都会有新的发现。诗歌就像生活本身,永远有未被探索的维度。”