语法就像语言的骨架。没有它,单词只是散落的碎片。我记得刚开始教英语时,有个学生写了这样一句话:“Yesterday I go to park and seeing many bird.”每个单词都认识,但组合起来总觉得哪里不对劲。这正是语法缺失导致的表达断裂。

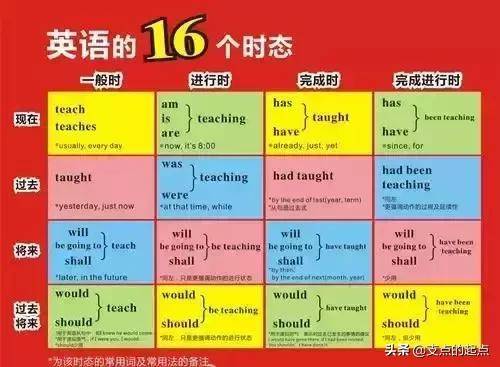

语法在英语学习中的核心地位

语法是让语言变得可理解的基础框架。它决定了单词如何排列,时态如何选择,句子成分如何搭配。很多人认为词汇量才是关键,实际上语法能力直接影响你的表达是否准确。

一个有趣的对比:掌握5000个单词但语法混乱的学习者,往往不如掌握2000个单词但语法扎实的学习者表达得清晰。语法错误会让听者花费额外精力去猜测你的意思,这在正式场合尤其致命。

常见语法错误类型分类

从教学经验看,中国学习者的语法错误呈现出明显的规律性。时态混用排在首位——把现在时用在过去情境中,或者该用完成时的时候用了简单过去时。介词搭配问题紧随其后,同一个动词配上不同介词,意思可能天差地别。

主谓一致错误经常被忽略。复数主语配了单数动词,或者第三人称单数忘记加s。这些细节看似微小,累积起来却严重影响语言质量。

冠词使用也是个重灾区。该用the时用了a,或者完全省略冠词。我注意到这些错误往往源于母语负迁移——中文里没有冠词概念,学习者自然会感到陌生。

语法错误对语言表达的影响评估

轻微的语法错误可能不影响基本理解,但会降低你的语言档次。就像穿着西装却搭配运动鞋,整体形象打了折扣。在学术写作或商务沟通中,语法错误直接关系到你的专业形象。

更严重的是,某些语法错误会导致意思完全改变。“I used to drink”和“I'm used to drinking”仅一词之差,含义却截然不同。前者表示过去习惯现在不再,后者表示现在已经习惯。

语法精度直接影响沟通效率。一个结构清晰的句子能让对方立即理解,而一个语法混乱的句子可能需要反复确认。在快节奏的工作环境中,这种时间成本相当可观。

说到底,语法学习不是为了应付考试,而是为了更准确、更高效地传递思想。就像搭建房屋,词汇是砖瓦,语法则是让这些砖瓦稳固结合的混凝土。

时态就像语言的时间坐标。选错了时态,就像把明天的会议记成了昨天——整个时间线都会乱套。上周批改作文时看到这样一句:“When I am a child, I am loving ice cream.”这句话每个单词都正确,但时态搭配让人瞬间出戏。

一般现在时与现在进行时的混淆分析

很多人把现在进行时当作“正在发生”的唯一标志。实际上一般现在时也能描述当前状态,特别是表示习惯或真理时。比如“The sun rises in the east”永远用一般现在时,即使太阳此刻正在升起。

现在进行时确实强调动作正在进行,但它还常用来表示近期安排或暂时状态。“She's working in Beijing these days”并不意味着说话时她正在工作,而是指她近期在北京工作这个暂时状况。

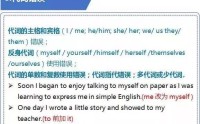

我记得有个学生总说“I'm understanding you”,想表达“我理解你”。理解(understand)这类表示认知的状态动词,通常不用进行时。这个错误很典型,反映出学习者对动词分类的模糊认知。

过去时态使用误区及纠正方案

过去时态最容易被忽视的是“过去完成时”。当描述两个过去动作时,先发生的应该用过去完成时。比如“When I arrived, the meeting had started”。很多学习者会写成“the meeting started”,这就模糊了动作的先后顺序。

另一个常见误区是“used to”和“would”的混用。两者都能描述过去习惯,但“would”需要明确的时间背景,“used to”则不需要。可以说“I used to play piano”,但“I would play piano”就缺少了时间语境。

过去时态还经常与现在完成时纠缠不清。简单来说,过去时关注动作发生的时间,现在完成时关注动作与现在的关联。“I saw that movie”只说明看过,“I have seen that movie”则隐含“所以我现在知道剧情”的意思。

被动语态构建常见错误解析

被动语态最经典的错误就是遗漏be动词。直接说“The book published last year”漏掉了was。被动语态必须包含“be动词+过去分词”这个完整结构。

另一个高频错误是及物动词与不及物动词的混淆。只有及物动词才能构成被动语态。“The accident was happened”就是个典型错误,因为happen是不及物动词。这个错误在中文母语者中特别普遍。

被动语态中by短语的使用也常出问题。不是每个被动句都需要标明动作执行者。当执行者不重要或未知时,完全可以省略。比如“The room was cleaned”就比“The room was cleaned by someone”更自然。

时态一致性原则应用实例

时态一致性就像时间线的锚点。一旦确定主要时态,后续相关动作都要与之协调。在叙述过去事件时,如果主句用过去时,从句通常也要保持过去时态。“He said he is coming”就应该调整为“He said he was coming”。

不过这条原则也有例外。当从句表达的是永恒真理时,可以保留现在时。“The teacher said the Earth revolves around the sun”就是正确的,尽管主句是过去时。

在条件句中,时态一致性更加严格。“If it rains tomorrow, we will cancel the trip”中,条件句用现在时表示将来,主句用将来时。如果改成“If it rained...”就变成了虚拟语气,意思完全不同。

时态选择其实是一种时间定位能力。你需要站在时间轴上,准确标出每个动作的位置。这个过程需要练习,但一旦掌握,你的英语就会显得专业而地道。

语言就像建筑,词汇是砖块,句法就是钢筋骨架。砖块放错位置,或者骨架搭得不稳,整个建筑就会摇摇欲坠。前几天看到学生写的“I go to school by foot”,每个单词都认识,但就是透着说不出的别扭。

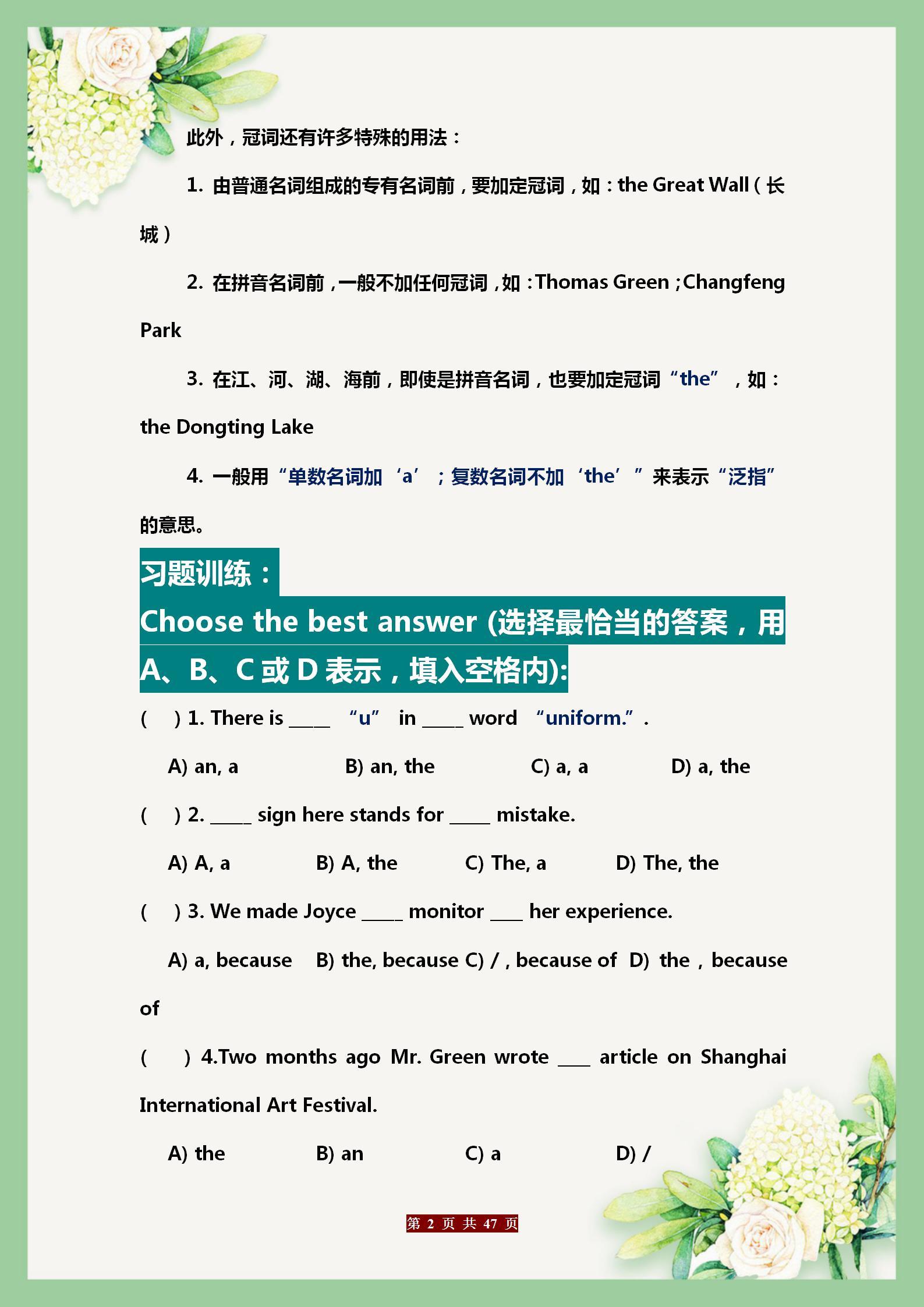

冠词使用规范及典型错误案例

英语里这三个小词——a, an, the——难倒过无数学习者。定冠词the像是指向已知事物的手指,不定冠词a/an则是随意指向某个同类物品。说“I saw a dog”时,对方不知道是哪只狗;说“I saw the dog”时,双方心里都明白指的是哪只。

专有名词前不加冠词这个规则,看似简单却常被忽略。“I'm going to United States”少了the,就像把正式名称说成了绰号。但“I'm going to Harvard University”又不需要the,这种矛盾让学习者头疼。

抽象名词前是否加冠词更是个微妙问题。“Love is beautiful”说得通,“The love between them is beautiful”也正确。区别在于前者谈论抽象概念,后者特指具体实例。这种区分没有绝对规则,更多依赖语感积累。

介词搭配错误统计与纠正

介词是英语里最顽固的习惯用法。为什么是“interested in”而不是“interested on”?为什么“good at”而不是“good in”?这些搭配没有太多逻辑可言,更像是一种语言约定。

时间介词in, on, at的混用率高达67%。简单来说,at指向时间点(at 5 o'clock),on指向特定日期(on Monday),in指向时间段(in July)。但“in the morning”和“on Monday morning”的混合使用又打破了这种规律。

方位介词同样让人困惑。“in the room”强调内部,“on the table”强调表面,“at the station”强调地点。有个学生曾问我为什么“I'm in the bus”不对,这涉及到将交通工具视为容器还是路线的问题。英语习惯说“on the bus”,仿佛把巴士看作移动的平面。

主谓一致原则违反情况研究

主谓一致就像数学等式,左边等于右边。但英语里这个“等于”经常被各种因素干扰。最经典的是“there be”句型,“There is a book and two pens”听着顺耳但语法错误,应该用“There are”。

集体名词做主语的场景特别容易出错。“The team is practicing”强调团队作为整体,“The team are discussing”强调团队成员个体。英式英语更倾向于后者,美式英语则偏爱前者。这种差异让学习者无所适从。

带修饰语的主语经常误导动词选择。“One of the students who study hard”还是“One of the students who studies hard”?实际上who引导的定语从句修饰students,所以应该用study。这个错误在高级学习者中仍然常见。

我记得批改过这样一句:“The number of cars have increased。”主语是number而不是cars,所以应该用has。这种被介词短语隔开的主谓关系,需要特别留意。

从句连接词误用问题诊断

连接词就像句子之间的关节,用错了就会脱臼。that和which的区分困扰着许多学习者。限制性定语从句用that,非限制性用which,并且which前要加逗号。“The book that I bought yesterday”指定是哪本书,“The book, which I bought yesterday”只是补充信息。

状语从句连接词的选择直接影响句意。“Because”表示强烈因果关系,“since”可以表示时间或较弱因果,“as”则更灵活。在“As it was raining, we stayed home”中,as同时暗示时间和原因,这种模糊性正是英语的精妙之处。

名词性从句的语序问题值得关注。“I don't know where is the station”是典型错误,应该用“I don't know where the station is”。尽管是疑问含义,但作为从句必须保持陈述语序。这个习惯需要刻意培养。

连接词省略也是个微妙话题。在“I think (that) you are right”中,that可以省略。但在“The fact (that) he mentioned is important”中,that作为宾语可以省略,在“The fact that he is late is obvious”中,that作为主语则不能省略。这些细节决定了句子的专业程度。

词法和句法的错误往往最顽固,因为它们已经形成了思维习惯。打破这些习惯需要时间和耐心,但每纠正一个,你的英语就更接近地道表达。

英语语法中有两个特别容易让人困惑的领域——虚拟语气和情态动词。它们像是语言中的魔术师,能够表达现实中不存在的情景,或者传递说话者微妙的立场和态度。我教过一位学生,他说“If I am you, I will accept the offer”,这句话每个单词都正确,但表达的意思却完全扭曲了。

虚拟语气条件句构建要点

虚拟语气条件句描述的是与事实相反或不太可能实现的假设。它有自己的时态规则:与现在事实相反用过去时,与过去事实相反用过去完成时。

“If I were a bird, I would fly to you”这句话中,were的使用特别值得注意。在现代英语中,was已经可以替代were用于虚拟语气,但were仍然保留在正式表达中。这种看似“错误”的语法实际上传递着特定的情感色彩。

与过去事实相反的虚拟条件句需要更多注意力。“If I had studied harder, I would have passed the exam”这个结构中,条件句用had studied,主句用would have passed,形成了完整的虚拟框架。很多学习者会混淆这种时态配合,说成“If I studied harder, I would have passed”,破坏了虚拟语气的逻辑连贯性。

情态动词表推测用法详解

情态动词表达推测时形成了精确的可能性梯度。must表示几乎确定的推测,should/shouldn't表示较大概率的预期,may/might/could表示可能性,can't则表示几乎不可能的否定推测。

“He must be at home”基于现有证据做出的强推断,“He may be at home”则保留了不确定性。这种细微差别在交流中至关重要。我记得有位学生描述失踪的钥匙时说“It can be in the drawer”,实际上应该用“It could be in the drawer”,因为can表达能力,could才表达可能性。

对过去事件的推测需要使用情态动词+have+过去分词的结构。“He must have left early”表示对过去行为的确定推测,“He may have forgotten”则表达不确定性。这种结构经常被误用为“He must leave early”,混淆了现在义务和过去推测的不同含义。

虚拟语气与真实条件句区分标准

区分虚拟语气和真实条件句的关键在于判断条件实现的可能性。真实条件句描述可能发生的情况,使用正常时态;虚拟条件句描述不太可能或与事实相反的情况,使用时态后退。

“If it rains tomorrow, we will cancel the picnic”是真实条件句,下雨是可能发生的。“If it rained tomorrow, we would cancel the picnic”则是虚拟语气,暗示说话者认为明天下雨的可能性很小。

时间状语经常是重要的区分线索。当条件句指向未来时,真实条件句用一般现在时,虚拟语气用一般过去时。这种时态选择的微妙差别传递了说话者对条件实现可能性的主观判断。

情态动词完成式使用规范

情态动词+have+过去分词的结构不仅表达对过去的推测,还能表达对过去情况的遗憾、批评或反事实假设。

“You should have told me earlier”传递的是对过去未发生行为的批评。“You could have helped me”则暗示对方有能力帮助但实际没有这样做。这些表达都指向一个未实现的过去可能性。

must have done, may have done, can't have done这一系列结构形成了完整的推测体系。值得注意的是,mustn't have done不是标准英语,表达否定推测应该用can't have done。这个错误在中等水平学习者中相当普遍。

needn't have done表达做了不必要的事情,与didn't need to do有所区别。前者表示动作实际发生了但没必要,后者表示动作没必要且可能没发生。这种细微差别经常被忽略。

虚拟语气和情态动词是英语表达中的精妙工具,它们让语言不再局限于客观描述,能够传达丰富的主观判断和情感色彩。掌握它们,你的英语表达会变得更加细腻和地道。

语法错误的纠正从来不是简单地对答案、改错题。它更像是一场与自己的语言习惯进行的漫长对话。我遇到过不少学习者,他们能准确指出别人的语法问题,却在自己的表达中重复相似的错误。这种“知”与“行”的分离,恰恰说明了语法提升需要更系统的方法。

系统性语法知识构建方案

语法学习最忌讳碎片化。今天学一个时态,明天记几个介词,这样的知识很难形成有效网络。理想的方式是从核心框架开始,逐步填充细节。

英语语法的核心骨架其实相当简洁——五大基本句型构成了所有复杂句子的基础。主谓、主谓宾、主谓双宾、主谓宾补、主系表,这五种结构像是语言的原子,其他成分都是它们的修饰和扩展。建议学习者先彻底掌握这些基本句型,再逐步添加定语、状语、从句等修饰成分。

构建个人语法笔记体系是个好方法。不必追求完美整齐,重要的是建立属于自己的连接。比如把现在完成时和过去时的对比用表格整理,把容易混淆的介词搭配做成思维导图。这些可视化的工具能帮助大脑建立更牢固的神经连接。

错误识别与自我纠正技巧

发现自己的语法错误比发现别人的困难得多,因为我们总是被自己的表达意图所蒙蔽。录音是个极好的自我监控工具——回听自己的英语表达时,那些在说话时被忽略的错误会变得格外明显。

建立错误分类档案也很有帮助。将常犯的错误归类为“时态混淆”、“介词误用”、“冠词缺失”等类别,定期回顾这些档案。你会发现自己的错误往往集中在几个特定领域,这种认知能让你在表达时更加警觉。

我有个学生曾经持续在第三人称单数现在时上犯错,直到他开始专门记录这类错误。三个月后,这个问题的出现频率下降了70%。针对性关注创造了改变的奇迹。

语法练习与巩固方法推荐

语法练习需要平衡机械操练和情境应用。单纯的填空题和改错题能建立准确度,但缺乏真实感;完全依赖自由表达又可能固化错误。

句子重组练习是个折中的好选择。给定一组单词,要求组成语法正确的句子,这种练习同时考验语法知识和句法感知。比如将“yesterday, he, to, go, school”重组成“He went to school yesterday”,既练习了过去时,又强化了时间状语的位置。

翻译练习经常被低估,其实它是检验语法内化程度的试金石。尝试将中文句子译成英文,你会立即发现哪些语法点还没有完全掌握。不过要注意,翻译不是词对词的转换,而是意思的重新表达。

长期语法能力提升路径规划

语法能力的提升遵循“学习-遗忘-再学习”的螺旋上升轨迹。指望一次掌握所有规则是不现实的,更好的策略是定期回顾、层层深入。

设定阶段性目标比笼统的“学好语法”更有效。比如这个月重点攻克时态一致性,下个月专注介词搭配。每个阶段结束后,通过写作或录音来检验成果。这种小步快跑的方式既能保持动力,又能看到实质进步。

广泛阅读是隐形的语法老师。在阅读中,正确的语法结构会不断强化你的语感。不一定要读艰深的文学作品,任何你感兴趣的英文材料——新闻、博客、小说都能起到作用。关键是保持持续接触,让正确的语法模式渗透进你的语言感知系统。

最后,请接受语法学习是个终身过程的事实。即使是最资深的英语使用者,偶尔也会查阅语法规则或质疑自己的用法。这种对语言的敬畏和好奇,恰恰是保持进步的最佳动力。