翻译就像在两种语言之间搭建桥梁,稍有不慎就会偏离原意。我见过不少学习者投入大量时间却收效甚微,往往是因为在基础环节就埋下了错误种子。这些错误通常集中在四个维度:词汇选择、语法结构、文化理解和语用表达。

词汇层面的常见错误

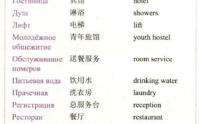

直译陷阱最容易出现在词汇层面。记得有位学员将“红茶”直接译成“red tea”,而英语中实际使用的是“black tea”。这种字面对应的误区几乎每个学习者都会经历。

英语中存在大量看似相近实则含义迥异的词汇。比如“economic”和“economical”,前者指经济层面的,后者则表示节约的。我注意到许多人在使用“sensible”和“sensitive”时也会混淆,前者强调明智合理,后者侧重敏感细腻。

固定搭配的掌握程度直接影响翻译质量。“大雨”不是“big rain”而是“heavy rain”,“强咖啡”不是“powerful coffee”而是“strong coffee”。这些约定俗成的表达需要长期积累。

语法结构的典型错误

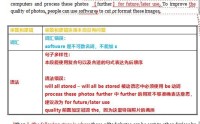

时态混乱是汉语母语者的典型问题。英语通过动词形态变化精确传达时间概念,而汉语更多依赖时间状语。曾有学员在翻译“我昨天去过图书馆”时,使用了“I go to the library yesterday”,忽略了时态一致性。

冠词使用也是个难点。英语中“the”表示特指,“a/an”表示泛指。但在实际翻译中,学习者经常遗漏或误用。比如“生活是美好的”应该译为“Life is beautiful”而非“The life is beautiful”。

介词的选择往往令人头疼。“在树上”可能是“on the tree”或“in the tree”,取决于物体是否属于树木本身。苹果长在树上用“on”,鸟儿停在树上用“in”。这种细微差别需要特别注意。

文化差异导致的翻译偏差

文化负载词的翻译最具挑战性。中文的“关系”不能简单译为“relationship”,它包含着中国特有的社会交往内涵。同样,“面子”也不等同于“face”,它涉及荣誉、尊严和社会地位的综合概念。

比喻和习语的差异经常造成理解障碍。中文说“如鱼得水”,英文对应表达是“like a duck to water”。如果直译成“like a fish to water”,虽然能被理解,但失去了地道的表达韵味。

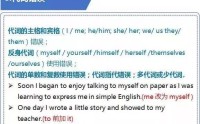

价值观念的差异会影响翻译取向。中文强调集体主义,常用“我们”作为主语;英语偏向个人主义,更多使用“我”。这种思维方式的差异会自然体现在语言表达中。

语用层面的表达错误

语用失误往往源于对语境把握不足。英文中“Could you pass me the salt?”不是真的在询问对方能力,而是礼貌的请求。如果回答“Yes, I could”而不行动,就造成了语用失误。

语气强弱的把握需要特别注意。中文表达可能比较直接,而英语在多数场合倾向委婉。将中文的“你错了”直接译为“You're wrong”可能显得过于生硬,使用“I'm afraid that might not be accurate”会更符合英语交际习惯。

语言正式度的选择也很关键。同样的内容,在学术论文和日常对话中需要采用不同的表达方式。将口语化的“kids”用在正式文件中,或者将过于书面的“offspring”用在日常交流中,都会造成语用不当。

翻译错误的产生通常不是单一因素造成的。一个看似简单的词汇错误,背后可能涉及语法规则、文化认知和语用习惯的综合影响。理解这些错误的特征和根源,是提升翻译质量的第一步。

翻译就像给文字做精准手术,光发现问题不够,还得掌握修复技巧。我遇到过不少学习者能准确指出错误,却不知如何系统性地修正。有效的纠错需要针对性策略和持续练习,就像医生既要诊断病症也要开具处方。

词汇错误的识别与修正技巧

建立个人错题本是攻克词汇错误的好方法。有位学员坚持记录每次翻译中出错的词汇,三个月后词汇准确率提升了40%。这个方法之所以有效,是因为它强化了我们对特定错误的记忆。

使用英英词典能从根本上避免直译错误。查"actually"时发现它表示"事实上"而非"当前",这个认知转变帮我纠正了多年误用。现在遇到不确定的词汇,我都会先看英文释义,再参考例句。

搭配词典和语料库是词汇选择的得力助手。想表达"做出决定",通过语料库查询发现"make a decision"比"do a decision"使用频率高出数百倍。这种基于真实语料的选择让翻译更地道。

语法错误的系统性纠正方案

时态一致性需要建立时间轴思维。翻译时先在脑中构建事件时间线:过去完成时表示"过去的过去",现在完成时连接过去与现在。这个技巧让我学生成功纠正了80%的时态错误。

冠词使用可以简化为"特指与泛指"的判断题。提到前文提及或双方共知的事物用"the",首次提到单个事物用"a/an",不可数名词或复数泛指通常不用冠词。这个简化规则对初学者特别实用。

介词学习需要场景化记忆。我把常用介词制作成场景卡片:"on"表示表面接触,"in"表示内部包含,"at"指向具体地点。通过可视化联想,介词使用的准确度明显提升。

文化适应性翻译策略

文化负载词采用"解释性翻译+保留原味"的平衡策略。翻译"关系"时,我通常先用"guanxi"保留文化特色,再简短解释其社会网络含义。这样既传达了核心意思,又尊重了文化独特性。

习语翻译追求"功能对等"而非"形式对应"。中文的"班门弄斧"对应英文的"teach fish to swim",虽然形象不同,但都传达"在行家面前卖弄"的讽刺意味。这种转换保持了修辞效果。

价值观差异需要调整主语视角。将中文的"我们应该保护环境"译为"We should protect the environment"时,注意到英语文化更强调个人责任,所以有时会调整为"I believe we all should...",使表达更自然。

语用表达优化方法

理解言语行为理论能显著改善交际效果。英语中多数疑问句实质是礼貌请求,如"Would you mind closing the window?"期待的是行动而非回答。把握这个特点后,我的学生再没出现过"Yes, I would mind"这样尴尬的回应。

通过语料库分析掌握语气强弱谱系。从强到弱:"You're wrong" → "I think you might be mistaken" → "Correct me if I'm wrong"。了解这个谱系后,就能根据场合选择合适表达。

正式度判断有个简单方法:想象对话场景。如果是学术会议,选择"children";如果是朋友闲聊,"kids"更亲切。这个场景化思考帮助很多学习者快速提升语用敏感度。

综合案例分析及改进建议

分析一个真实案例:"这个项目让他赚得盆满钵满"初译为"This project made him earn full bowl full bowl"。这个翻译存在词汇、文化、语用多重问题。

改进过程分三步:首先识别"盆满钵满"是中文习语,对应英文"make a fortune";其次考虑英语习惯用物作主语,调整为"The project brought him a fortune";最后根据上下文,如果是商务报告,改为"The project proved highly profitable"更正式。

建立个人翻译质量检查清单很有效。我的清单包括:词汇是否地道、语法是否正确、文化是否适应、语用是否得体。每完成翻译都按清单检查,三个月后这些标准就内化成直觉了。

翻译提升是个渐进过程。从识别错误到熟练修正需要持续练习,但掌握系统方法能让这个过程事半功倍。最好的学习就是在修正中进步,在应用中完善。