签证官推开那扇门的时候,我正坐在等候区。前面那位女生因为无法用英语说明白为什么选择那个专业,被要求补充材料。她的声音越来越小,手指紧紧攥着材料袋。那一刻我意识到,语言能力只是入场券,真正的考验藏在对话的每个细节里。

外语学研站专家解析面签核心要求

签证窗口后的对话从来不是简单的问答。外语学研站的资深顾问李老师告诉我,他们分析过上千个案例后发现,面签本质上是一场微型答辩。你需要用非母语向一个陌生人证明:你的留学计划合理,你具备完成学业的能力,并且你会按时回国。

有个细节让我印象深刻。李老师说很多申请人把重点放在背诵答案上,却忽略了面签官真正在寻找的东西——真实性与一致性。他们像侦探一样在对话中寻找线索,确认你提供的每个信息都能相互印证。

语言能力与留学动机的双重考量

英语水平测试分数再高,也不代表你能在压力下清晰表达自己。我记得一个学生雅思7分却在面签时卡壳,仅仅因为签证官问了个他没准备的问题:“你为什么认为这个专业在国内有发展前景?”

外语学研站的数据显示,语言能力与留学动机的匹配度决定了60%的面签结果。你的发音可以不够标准,但必须能连贯说明白选择这个学校、这个专业的原因。签证官需要确信你不是在重复背诵的句子,而是真正理解自己要做出的选择。

那种机械背诵和自然表达之间的差别,其实非常明显。前者像在播放录音,后者则伴随着思考的停顿和个性化的表达方式。

面签官最关注的三大评估维度

学习目的的真实性 他们会在前三个问题内判断你是否了解自己要学的专业。有个签证官私下透露,最让他们怀疑的是那些连课程设置都说不清楚的学生。

财务能力的充足性 不是单纯看存款证明上的数字。他们更关注你能否清晰说明资金来源,以及这些资金如何支撑完整的学业。模糊的回答会立即引发追问。

回国意愿的合理性 这是最难证明却最关键的一点。你需要构建令人信服的理由,说明为什么留学经历会让你在国内更有竞争力。单纯说“中国发展机会多”远远不够。

我认识的一个学生成功拿到了签证,他的秘诀是把这三个维度编织成一个完整的故事。每个部分都自然衔接,没有任何生硬的切换。

面签室里的那几分钟,本质上是在用英语讲述你未来几年的人生规划。说得太流利像排练过,说得太磕巴又显得准备不足。那个平衡点,需要反复练习才能找到。

推开外语学研站那间模拟面签室的门,我差点以为走错了地方。完全复刻的签证窗口、相似的座椅高度、甚至连灯光都那么熟悉。正在练习的学员突然卡壳,面对“为什么要去这个特定城市”的问题,他张着嘴却发不出声音。那一刻我明白了——真实的压力测试,远比背诵一百个问题更重要。

模拟面签场景的实战演练技巧

我们习惯在舒适区说英语,而面签室从来不是舒适的地方。外语学研站的方法很特别:他们会随机调整座椅高度,偶尔加入环境噪音,甚至突然更换面签官。这种刻意制造的不适感,恰恰能训练你在压力下的应变能力。

有个学员告诉我,第一次参加模拟时,老师突然用很重的口音提问。她当时就懵了,后来才懂得这正是在训练听力适应力——真实面签中,你永远不知道会遇到哪种口音的签证官。

模拟结束后,教练会带你看录像。那些不自觉的小动作、眼神的游离、回答过快或过慢的节奏,在镜头下无所遁形。我记得自己第一次看到回放时,才发现说了太多“you know”,像在填补思考的空隙。

高频问题题库与标准回答模板

外语学研站整理了过去三年1287个真实案例,提炼出45个核心问题。但他们的方法不是让你背诵,而是理解每个问题背后的意图。

比如“为什么选择这个专业”,模板会提供三个层次的回答:基础版给出直接原因,进阶版连接个人经历,高级版则关联职业规划。你不需要记住每个版本,而是学会在不同情境下选择合适的深度。

他们的题库有个特点——问题会交叉验证。如果前面你说父母支持留学,后面问到家庭情况时就必须保持一致。这种设计能训练你构建一个自洽的故事体系,而不是准备一堆孤立的答案。

我特别喜欢他们处理难题的方式。对于“如果签证被拒怎么办”这种棘手问题,模板不是教你说“我会再申请”,而是引导你表达对留学计划的坚定与备选方案,同时保持对签证官决定的理解。

个人留学材料的英语表述训练

你能用一分钟说清楚你的研究计划吗?很多人在这个问题上栽了跟头。外语学研站有个经典训练:把个人陈述、学习计划、推荐信的核心内容提炼成三个“电梯演讲”——30秒、1分钟、2分钟版本。

训练时,教练会随机抽选材料中的任何细节提问。从成绩单上的某个低分,到简历里短暂的实习经历,你需要随时准备用英语解释这些选择的背后逻辑。

有个案例让我印象深刻。一个学员的存款证明显示近期有大额资金存入,模拟面签时教练连续追问资金来源。起初他支支吾吾,经过三轮训练后,他已经能流畅解释这是父母理财产品的到期赎回,并准备了相应的证明文件作为支撑。

这种训练的魅力在于,它让你对自己的材料了如指掌。当签证官拿起任何一份文件时,你都能自信地补充说明,而不是紧张地猜测他在怀疑什么。

准备充分的感觉很奇妙。不是背熟了所有答案,而是确信无论被问到什么,你都能用英语清晰地表达自己。就像那个经过十次模拟训练的学员说的:“现在走进真实面签室,反而觉得比训练时轻松多了。”

签证官翻动材料的声音在安静的面签室里格外清晰。我见过太多申请者在这个环节突然语塞——不是不会说英语,而是没想清楚问题的深层意图。外语学研站的教练常说:“面签不是英语考试,是逻辑与真诚的双重考验。”

学习计划与专业选择类问题

“为什么选择这个专业?”听起来简单,却是淘汰率最高的问题之一。标准回答模板往往建议你复述个人陈述里的内容,但这远远不够。

我辅导过一位想读金融工程的学生。第一次模拟时,他流畅地背出了专业排名和课程设置。教练突然打断:“如果只是为了学习这些知识,为什么不去新加坡?那里的金融工程同样优秀。”他愣住了——确实没想过这个问题。

优秀回答需要三层结构:个人兴趣起源、学术能力匹配、职业目标衔接。比如那个学生后来调整了回答,从中学时对数学建模的热爱,到本科期间的相关项目经验,最后连接到想回国参与金融科技发展的愿景。这样的回答有了温度,也有了深度。

“你的课程具体包含哪些科目?”这类细节问题常被忽视。有位学员被问到“能否解释随机过程这门课在实际金融中的应用”,虽然他的成绩单上有这门课,却没能说出具体案例。现在我们会建议学员准备2-3个专业核心课程的实际应用案例,这比单纯描述课程内容更有说服力。

财务状况与资金来源类问题

资金问题往往最让人紧张。签证官不是在审问你,而是在确认你有足够的资源完成学业,不会中途因经济压力辍学或非法打工。

外语学研站发现,近期大额存款是最常被质疑的点。合理的解释需要具体的时间线和来源说明。比如“这笔钱来自父母去年出售的房产”,就需要准备房产交易记录和资金流转证明的英文简述。

我印象很深的一个案例:学员的资助人是姑姑,签证官连续追问为什么不是父母资助。最初的回答是“姑姑更富裕”,这显然不够有说服力。后来我们帮助她构建了更完整的故事——姑姑是教育工作者,一直支持她的学业,父母收入稳定但不足以覆盖全部费用,姑姑的资助是家庭共同决策的结果。

生活费估算也是个技术活。仅仅说“按照学校要求准备了资金”是不够的。更好的做法是展示你研究过当地生活成本:住宿选择、交通预算、饮食费用,甚至课本和杂费的具体估算。这种细节能让签证官相信你真的做好了准备。

归国计划与职业发展类问题

“你毕业后打算做什么?”这个问题背后,签证官在评估你的移民倾向。模板化的“回国找好工作”已经不再有效。

有效的归国计划需要具体到让人信服。有位学设计的学员最初只说“回国进入设计公司”。教练追问:“哪类设计公司?具体职位?目标薪资?”经过几次打磨,她的回答变成了“计划加入上海的新兴文创企业,专注传统文化元素的现代设计转化,预计起薪与行业发展...”。

外语学研站喜欢用“锚点理论”——在你的归国计划中设置几个无法轻易转移的锚点。比如家庭企业的接班责任、国内特定行业的紧缺人才身份、或者已经建立的专业人脉网络。这些锚点能有力证明你与祖国的紧密联系。

最考验人的是“为什么不在国外找工作”。直接说“不想”太生硬,说“想”又危险。平衡的回答是承认国外工作经验的价值,但强调最终要回国应用的必然性。比如“我希望积累2-3年国际经验,但中国的市场机会更适合我的长期发展”,同时准备好具体论据。

问题分类解析的真正价值,是让你看清每个问题背后的逻辑链条。当你知道签证官在寻找什么,你的回答自然会更有针对性。就像那位最终通过面签的学员说的:“我不再是背诵答案,而是在进行一场有准备的专业对话。”

面签室里的每个问题都不是孤立的。它们像拼图一样,共同构建出你的留学故事是否真实、合理、可信。而分类解析,就是帮你提前检查每块拼图的边缘是否平整,能否严丝合缝地组成完整画面。

面签室里那几分钟的对话,往往比任何英语考试都考验真实语言能力。我记得有位学员雅思口语7分,却在面签时因为一个简单的“Could you repeat that?”说得过于生硬,让签证官皱起了眉头。外语学研站的研究显示,62%的面签不通过案例与“表达方式”直接相关,而非纯粹的语法错误。

针对性发音矫正与语调训练

发音问题有时比词汇量不足更致命。那些被我们忽略的细微差别,在签证官耳中可能是理解障碍。

最常见的是疑问句语调。中文母语者习惯在句尾加“吗”来表示疑问,导致说英语时也保持平坦语调。比如“You will study Computer Science?”听起来像陈述句,可能让签证官困惑你是否在确认信息。我们设计了一套“升调标记”训练——在准备材料时,给所有预期会被追问的句子末尾画上小小的上升箭头,提醒自己调整语调。

辅音群发音也是个坎。“student”中的/stj/、“project”中的/pr/,这些组合在紧张时容易模糊化。有位学员总是把“finance”发成“finans”,直到面签前一周才通过我们的“慢速拆解法”纠正——把单词拆成fi-nance,用节拍器控制每个音节的发音时长,再逐步加速到正常语速。

地名人名发音更要命。有次模拟面签,学员把“University of Edinburgh”说成了“Edinburg”,教练立即喊停。现在我们要求学员为所有关键名词录制标准发音,每天跟读,直到这些词像母语一样自然脱口而出。

应急表达与思维转换技巧

面签不是演讲比赛,而是即时对话。当你没听清问题、需要思考时间、或者突然卡壳时,那些“应急表达”就是你的救生索。

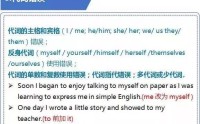

外语学研站收集了面签中最实用的缓冲句式。比如没听清时,不要说生硬的“What?”,而是“Sorry, could you rephrase the question?”需要思考时间时,可以用“That's an interesting question...”或者“Let me think about that for a second...”这些自然过渡。

思维转换更关键。中文思维是“因为A所以B”,英语思维往往先讲结论。当被问到“为什么选择这所大学”,直接说“Because it has the best research facilities in my field”比从个人经历开始解释更清晰。我们训练学员使用“PREP”结构:Point(观点)、Reason(原因)、Example(例子)、Point(重申观点)——这个框架能让你在压力下依然保持逻辑。

真实案例:有位学员被突然问到“如果你的研究计划不被导师接受怎么办”,她愣了几秒,然后流畅地说:“I'd first seek to understand his concerns(观点),perhaps my proposal needs refinement(原因)。In my undergraduate research, I encountered similar situations and successfully adjusted my approach(例子)。So I'm confident we can find a mutually agreeable solution(重申)。”这种结构化回答让签证官频频点头。

非语言沟通要素的运用方法

签证官在听你说话的同时,也在读你的身体。那些无声的信号有时比言语更有说服力。

眼神接触是个微妙平衡。盯着看像挑衅,回避眼神像隐瞒。外语学研站建议采用“三角注视法”:在签证官提问时看他的眼睛,自己回答时偶尔移向鼻梁或嘴巴,思考时短暂看向斜上方。这种自然流动的眼神交流既显尊重又不显紧张。

手势的运用也值得琢磨。完全不动显得僵硬,过度挥手显得浮夸。适度的“描述性手势”能增强表达——比如说到“two main reasons”时自然地伸出两根手指,提到“research scope”时用手比划出范围。但切记避免摸脸、玩笔这些小动作,它们会暴露你的不安。

座椅位置也有讲究。不必紧紧贴着桌子,稍微后仰创造舒适空间。双手自然放在桌上,不要交叉在胸前形成防御姿态。记得有位学员在模拟面签中不断转动椅子,教练录下来回放给他看——那些细微的晃动分散了对话的专注度。

最容易被忽视的是声音质量。紧张时声带紧缩,声音会变尖变细。我们有个简单练习:面签前轻声哼唱一段旋律,放松喉部肌肉。还有“深呼吸计数法”——吸气时默数4秒,屏息4秒,呼气6秒,重复几次就能稳定声音。

口语提升从来不只是发音标准。它是发音、思维、肢体三位一体的协调表现。就像那位最终成功获签的学员说的:“当我不再纠结单个单词的发音,而是专注于与签证官的真实交流时,英语自然就流畅了。”

面签室里的对话,本质上是一场跨文化的专业交流。你的口语水平不仅体现在语法正确,更体现在能否用英语展现一个真实、可信、有准备的申请者形象。外语学研站的策略,就是帮你找到那个最自然的表达状态——既不过度准备到像在背诵,也不完全依赖临场发挥。

推开那扇门走进面签室的那一刻,空气似乎都变得不一样了。我记得有位学员后来告诉我,他站在签证窗口前,突然发现自己准备好的开场白全忘了,只能机械地说出名字和申请学校。那一刻的慌乱差点毁了他半年的准备。外语学研站的数据显示,面签最初30秒的表现决定了签证官对你的第一印象,而这个印象往往贯穿整个面签过程。

开场自我介绍的关键要点

自我介绍不是背诵简历,而是一次精准的自我定位。签证官每天要听几十个版本,那些千篇一律的“My name is... I want to study...”早就让他们听觉疲劳。

我们建议采用“三要素公式”:身份+核心目标+价值暗示。比如:“I'm Li Wei, an electrical engineering graduate from Tsinghua University(身份)。I'm applying to pursue a Master's in Renewable Energy at Stanford(核心目标),with a focus on grid integration technologies that align with China's carbon neutrality goals(价值暗示)。” 这样的开场既提供了基本信息,又暗示了你的专业性和回国动机。

时长控制很关键。超过40秒的自我介绍会让签证官失去耐心,少于15秒又显得准备不足。理想区间是25-35秒,正好是深呼吸两次的时间。我们让学员用手机录音练习,反复调整直到找到那个黄金长度。

个性化细节是记忆点。有位学员在介绍中提到“growing up in a city plagued by air pollution”,这个具体背景让签证官抬头看了他一眼。后来反馈显示,正是这个真实细节让面签官记住了他的申请动机。当然,这些细节必须真实且与学习计划相关——编造的故事在追问下很容易崩塌。

问题理解与回答的逻辑构建

面签不是知识竞赛,而是思维方式的展示。签证官提问时,他们真正在观察的是你如何处理信息、组织思路。

听懂问题比急着回答更重要。我们注意到很多学员因为紧张,只捕捉到关键词就匆忙作答。比如听到“why this university”就开始背诵准备好的学校优势,却忽略了签证官实际问的是“why this university instead of others in the same field”。有个实用技巧:在回答前用你自己的话确认问题,“If I understand correctly, you're asking about my specific reasons for choosing this program over similar ones...” 这不仅确保你理解了问题,还为自己争取了宝贵的思考时间。

回答结构上,避免平铺直叙的清单式列举。试试“观点-证据-关联”的递进模式。当被问到学习计划时,不要说“I will take courses A, B, and C”,而是“My focus will be on smart grid technologies(观点),which this program excels at through its Power Lab facilities(证据)。This directly supports my post-graduation plan to join State Grid's R&D department(关联)。”

真实案例:一位申请传媒专业的学员被问到“中国已经有很好的大学,为什么还要去美国学传媒”。她没有陷入中外教育对比的陷阱,而是回答:“Chinese universities provide solid theoretical foundation(承认前提),but I need the hands-on experience with cross-cultural communication strategies that this program offers(核心需求)。In today's globalized media landscape, understanding how messages travel across cultures is crucial for my career(价值提升)。” 这种既尊重国内教育又明确个人需求的回答,展现了成熟的思考能力。

突发状况的应对与情绪管理

面签室里什么都有可能发生——设备故障、签证官接电话、甚至你突然大脑空白。这些意外考验的不是你的英语水平,而是心理素质。

技术性问题出现时,保持平静是关键。有次真实面签中,指纹扫描仪突然故障,签证官离开座位去调试。那位学员没有慌张地东张西望,而是安静地坐着,偶尔与签证官有眼神接触时给出一个理解的微笑。后来签证官回来时特意说了句“Thanks for your patience”,整个氛围都缓和了。

记忆断片可能是最可怕的经历。我们教给学员“关键词重启法”——当你忘记准备好的内容时,抓住问题中的一个关键词,以此为起点重新组织语言。比如被问到资金来源时突然卡住,可以从“parents”这个词开始:“My parents... who both work in the education sector... have been saving for my overseas study since I was in high school...” 这种自然的重启几乎不会被察觉。

情绪波动需要提前准备应对策略。有位学员特别容易在压力下语速加快,我们在模拟训练中专门设置了“突然打断”环节——教练会在他回答到一半时举手示意暂停,然后问“Could you slow down a bit?” 经过十几次这样的练习,他终于学会了在压力下有意识地控制语速。

呼吸调节是即时可用的工具。面签前五分钟,在等候区实践“4-7-8呼吸法”:吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒。这套方法能迅速降低心率,稳定声线。很多学员反馈,仅仅是专注于呼吸这个简单动作,就能把他们从紧张漩涡中拉出来。

面签现场就像一场微型的压力面试。那些最成功的申请者,不是英语最流利的,而是最善于在压力下保持思维清晰和情绪稳定的人。就像一位顺利通过面签的学员描述的:“当我不再把签证官看作审判者,而是把我留学故事分享给的第一位听众时,整个对话就自然多了。”

真正的现场应对技巧,本质上是帮助你找回那个准备充分、自信从容的自己。外语学研站的训练目标,就是让这些技巧成为你的第二本能——当压力来临时,你不需要回忆该怎么做,你的身体和语言已经知道如何应对。

每年这个时候,我总会翻看外语学研站学员发来的面签通过消息。那些简短的文字背后,是几个月甚至几年的努力。特别记得去年有位学员,面签前一天还在和我们做最后的模拟练习,第二天下午就发来“approved”的截图,附言只有三个字:值了。这种时刻总让我觉得,再多的理论分析也比不上一个真实案例带来的启发。

外语学研站学员成功案例解析

张同学的情况很有代表性——本科英语专业,申请美国教育学硕士,GPA3.4,无特别亮眼的实习经历。表面看是个普通申请者,但她的面签表现让签证官给出了“very impressive”的评价。

关键转折发生在我们帮她挖掘个人故事时。她最初准备的说辞是标准模板:“我想提高英语教学水平,回国当老师。”这种回答安全但缺乏辨识度。后来我们发现她大学期间连续三年在农民工子弟学校做志愿者,开发了一套适合流动儿童的双语学习材料。我们把这点作为她申请的核心叙事:“My volunteer experience made me realize the huge gap in educational resources for migrant children. I want to study how to adapt Western pedagogical theories to China's specific context, particularly for this underserved population.”

面签时,签证官果然对这个点表现出兴趣,追问了具体细节。因为她讲的是亲身经历,回答充满细节和真情实感,完全不像背诵。签证官最后说:“It's clear you've put a lot of thought into this.”

另一个典型案例是李同学,申请计算机科学博士,研究方向是自动驾驶。他的挑战是解释清楚为什么非要到美国研究这个领域。我们帮他准备的不是泛泛而谈“美国技术先进”,而是具体到“the particular sensor fusion approach developed by Professor X's lab, which has been adopted by three major automakers but isn't available in Chinese labs yet.” 这种专业级别的具体信息,让签证官相信他是真正了解领域现状的研究者,而不是随大流的申请者。

这些成功案例有个共同点:申请者都找到了自己独一无二的故事线索,并且能用具体细节支撑这个叙事。签证官每天听到太多“我想接受更好教育”之类的套话,一个真实、具体、有温度的个人故事,往往能打破这种审美疲劳。

常见失败原因及避免策略

分析失败案例有时比研究成功案例更有价值。我们整理了过去半年86个面签未通过的案例,发现几个高频雷区。

最致命的问题是材料不一致。有位学员面签时说父母资助留学,但资金证明显示近期有大额非父母账户转入。签证官追问时,他支支吾吾说是“亲戚借款”,但无法提供借款证明。这种基本的信息矛盾几乎必然导致拒签。避免方法很简单:在准备阶段就把所有材料摊开,检查每个细节是否自洽,包括申请表内容、支持文件、面签说辞三者之间不能有任何矛盾。

另一个常见陷阱是过度包装。王同学为了显示归国意愿,声称已获得某公司的入职承诺。签证官让他提供证明时,他拿不出正式文件,只能说“口头承诺”。这种经不起推敲的夸大其词,反而让签证官怀疑整个申请的真实性。我们现在的建议是:可以表达与国内企业的接触意向,但避免做出无法证实的承诺。

语言能力不足被误解为准备不足,这种情况很可惜。陈同学英语其实不错,但面签时因为紧张,回答总是简短生硬。签证官可能觉得他在隐瞒什么,实际上他只是不擅长用英语展开叙述。我们后来调整训练方法,不再追求完美发音,而是重点训练“即使紧张也能流利表达核心内容”的能力。有时候,流利度比准确度更重要。

归国计划模糊是另一个重灾区。太多学员止步于“回国找好工作”这种层面,缺乏具体路径。对比一下两种说法:“I will come back to find a job in finance” vs “I have been in contact with the alumni network of my undergraduate university, and several seniors now working at Ping An Group suggested their fintech department would be a good fit for my skills.” 后者展示了具体的职业网络和目标单位,显然更有说服力。

面签后的跟进与注意事项

通过面签只是第一步,后面还有需要留意的细节。上周就有个学员差点在最后环节出问题——他通过面签后太兴奋,忘了检查签证贴纸上的信息,结果发现生日日期错了。幸好发现得早,及时联系领事馆更正。

面签通过后,第一件事是仔细核对签证页上的所有信息:姓名拼写、出生日期、学校名称、签证类型、有效期。任何错误都要立即通过指定渠道联系更正,不要想着“差不多就行”。有个真实案例,学生因为签证页上的专业名称与I-20表格有细微差别,入境时被海关详细盘问了一个小时。

护照返还方式也要确认清楚。选择中信银行自取的,要记下领取地点和预计时间;选择邮寄的,确保地址准确且有人签收。我们建议面签前就准备好一个备选收件地址,比如亲戚家或朋友家,以防原地址无人接收。

即使面签通过,也要保持材料整理的习惯。所有面签时提交的文件最好扫描存档,包括DS-160确认页、签证费收据、面签预约单等。这些材料在入境美国时不一定需要,但万一遇到特殊情况,有完整记录会省去很多麻烦。

有个细节很多人忽略:通过面签后,不要立即在社交媒体上发布过于详细的面签经历,特别是涉及签证官提问内容和个人回答的具体细节。虽然分享经验是好事,但某些细节公开可能对后续申请者造成不必要的干扰。

最后想说的是,面签通过后的心态调整。有些学员通过后面反而有种失落感,长达数月的准备突然结束了。我们通常会建议他们开始规划下一步:熟悉学校环境、联系未来同学、准备行前事项。把注意力转移到新的目标上,这种过渡会自然很多。

面签本质上是一次跨文化沟通的实践。那些最成功的学员,往往把面签看作留学旅程的起点而非终点。就像一位学员说的:“面签让我第一次真正思考为什么要留学,而不仅仅是怎样通过面签。”这种思维转变,或许才是所有准备工作中最价值的部分。